先天性心疾患外科治療の進歩

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター心臓血管外科1)、小児循環器科2)、

ME センター3)長田信洋1)、

西岡雅彦1)、越田嘉尚1)、久貝忠男1)、摩文仁克人1)、稲福斉1)、末田智紀1)

我那覇仁2)、天久憲治2)、中矢代真美2)、高橋一浩2)、加藤温子2)

比嘉良貴3)、池間妙子3)、平良太3)

【要旨】

1953 年、Gibbon 博士が人工心肺を用いて18 歳の心房中隔欠損症閉鎖術を成功さ せてから56 年。先天性心疾患に対する外科治療はこの半世紀の間に大きく進歩し てきました。特に1990 年代からは乳幼児開心術の治療成績が向上し、2004 年の全 国調査では先天性心疾患開心術全体の院内死亡率は3.9 %まで低下しています(新 生児開心術は18.6 %の院内死亡率)。沖縄県では2006 年4 月に南部医療センター・ こども医療センターが開設し、先天性心疾患の治療が集約的に行われるようになり ました。専門スタッフがチームワークを生かして治療に当たるようになった結果、 2008 年度の治療成績は全国トップクラスまで向上しています(全開心術院内死亡 率0.86 %、新生児開心術院内死亡率0 %)。2007 年および2008 年の手術症例を検 討し、治療群の特徴や治療内容を報告します。

【はじめに】

赤ちゃんの100 人に一人は心臓に病気を持っ て生まれてくることが統計学的にわかっていま す1)。先天性心疾患の種類は大きく分けて約40 種類ですが、そのほとんどが外科治療の対象と なり、手術成績も向上してきました。外科治療 の歩みと、沖縄県における先天性心疾患治療の 現状について報告します。

【外科治療の歩み】

先天性心疾患で始めての手術成功例は動脈管 開存症に対するもので、1939 年、ハーバード 大学のGross 教授が行いました。これは大動脈 と肺動脈間に介在する動脈管という血管を縛る 手術ですから心臓を開く必要はありません。ま た1944 年には鎖骨下動脈を肺動脈につないで 低酸素血症を改善するBlalock-Taussig 手術が 成功し、チアノーゼ性心疾患治療への大きな扉 が開かれました。この術式を考案したジョンズ ホプキンス大学のTaussig 女史は初めGross 教 授のもとに手術依頼に行きましたが、「私の仕 事は動脈管を閉じることであって、せっかく閉 じたところに別の動脈管を作るようなことはや りたくない」と追い返されたそうです2)。その 後、Taussig 女史は同じ大学のBlalock 教授に 依頼し成功させています。心臓の内部に手を加 える開心術は1953 年Gibbon 博士の人工心肺 開発によって初めて可能となりました。博士は 人工心肺を用い体外循環下に心房中隔欠損症 (18 歳女性)の閉鎖術を成功させています。し かし当時の人工心肺はとても新生児や乳幼児に 使用できるものではなく、心筋保護法も未開発でした。その後研究開発が続けられ、1981 年 になってようやく現在使用されているようなホ ロファイバー型膜型人工心肺が開発され、新生 児、乳幼児開心術の道が開かれます。一方、 1980 年代は診断技術や周術管理の面でも大き な進歩が認められています。心エコー検査機器 は解像度が良くなり、カラードップラー法も開 発されて複雑心奇形の診断は正確に、しかも非 侵襲的にできるようになりました。また動脈管 を開く作用のあるプロスタグランディンが治療 薬として使えるようになり、肺血流減少型心疾 患の重症例でも肺血流を改善させ、状態を立て 直してから手術を行えるようになりました。そ のため1970 年代にはほとんどが死亡していた 重症な新生児(28 日未満)や乳児症例(1 ヶ月 ~ 1 歳未満)も1980 年代後半から1990 年代に かけて救命できる例が徐々に増えてきました。 ちなみに1983 年に日本小児外科学会3)で発表 された国内の主要7 施設の乳児開心術の平均死 亡率は30 %で、2 ヶ月未満の低年齢児になる と63 %という高い死亡率でしたが1999 年の全 国集計では、乳児開心術死亡率7.0 %、新生児 開心術死亡率33.3 %まで改善しています。そ の後も体外循環技術の進歩や、外科医の手術経 験数増加などにより手術成績は向上し、2004 年度の全国集計4)では、先天性心疾患の年間開 心術数は7,380 例、開心術全体の手術死亡率は 2.9 %(院内死亡率は3.9 %)、乳児開心術死亡 率4.0 %(院内死亡率は5.6 %)、新生児開心術 死亡率15.1 %(院内死亡率は18.6 %)という ところまできました。現在、ファロー四徴症な どのチアノーゼ性心疾患は、肺血管を成長させ るシャント手術のあとは一歳前後で根治術を行 うようになりました。単心室系心疾患において も、乳児期早期から計画的に肺血管を成長させ る手術を施し、肺血管や心機能が一定の条件を 満たせば2 歳前後で機能的根治術である Fontan 手術を行うようになっています。また 1980 年代までは治療が困難であった重篤な複 雑心奇形も、現在では新生児~乳児期早期に一 期的に治してしまうようになりました。これは 心エコー、MDCT、MRI など心臓の形態評価 に優れた画像診断装置の開発により、外科医が 解剖学的修復術のイメージを描きやすくなった ことや、心筋保護も含めた体外循環技術の進歩 により新生児でも2 ~ 3 時間は安全に心臓を止 めることができるようになったこと等が大きく 寄与しています。現在、先天性心疾患の大多数 は小学校入学前までに手術治療が完了する時代 になりました。

【沖縄県の患者数】

1 %の確率で生まれてくる心臓病児の約半数 は心室中隔欠損症で、そのうちの2 ~ 3 割は自 然閉鎖することが知られています。また他の疾 患群でも臨床症状がない場合は経過観察となり ますので、実際に手術が必要になるのは全体の 7 割程と考えられます。沖縄県の出生数は年間 約17,000 人ですから毎年170 人前後の心臓病 を持つこども達が生まれ、その7 割の120 人前 後に手術が必要という計算になります。沖縄県 では2006 年4 月に南部医療センター・こども 医療センターが開院し、県内の先天性心疾患を 一施設で集約的に治療する体制が整いました。 手術件数は、2007 年度は165 例(開心術125 例)、2008 年度は162 例(開心術116 例)で、 そのうち初回手術の症例数は120 ~ 130 例です ので、出生数から換算した数に合致します。近 年、マスコミなどで病院評価の目安として年間 手術数がよく取り上げられます。2009 年に出 版された週刊朝日MOOK5)(全国4,636 病院の 手術数比較)を見ますと、南部医療センター・ こども医療センターは2007 年度の手術件数で 先天性心疾患部門では全国上位10 施設の中に 含まれています。

【県内心疾患の特徴】

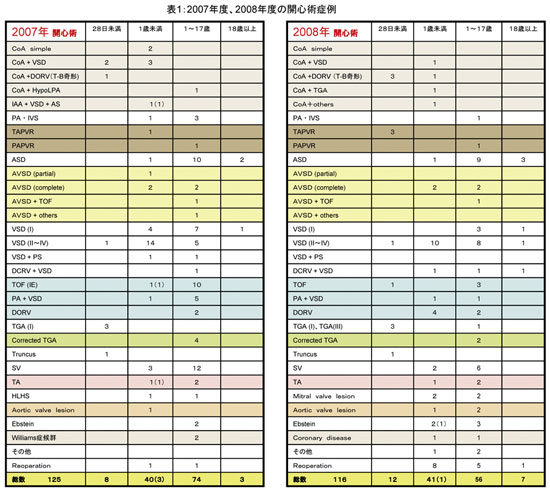

手術を行った疾患群の内訳を表1(開心術)、 表2(非開心術)に示します。それを見ますと 疾患の種類は多く、複雑心奇形群も多いことが わかります。特に1 歳未満の大動脈縮窄症 (CoA)およびその複合疾患群の開心術症例は有意に多く、年間7 ~ 8 例行われています。日 本国内では年間100 例前後の開心術数ですの で、沖縄県の人口が全国の1 %であることを考 えると極めて多い数といえます。また単心室系疾患群も多く、その機能的根治術である Fontan 手術例は全国で年間340 例前後である のに対し、沖縄県では2007 年度が15 例、2008 年度が9 例行われており、これも人口比からす ると有意に多い 数といえます。

【手術および成績】

近年、全国的 に先天性心疾患 外科治療の低年 齢化が進んでい ます。沖縄県も 例外ではなく、 こども医療セン ターで県内の患 者を集約的に治 療するようにな ってから、その 流れが一気に加 速しました。胎 児エコーは年間 50 例ほど行われ ており、心疾患 が見つかった場 合は出産後すぐ に対応できるよ うにカンファレ ンスが開かれま す。症例によっ ては計画出産に 引き続いてすぐ に手術を行う場 合もあります。 また開業医の先 生方からも心疾 患の疑いがある 場合はすぐに連 絡が入り、迅速 に搬送されるよ うになりました。

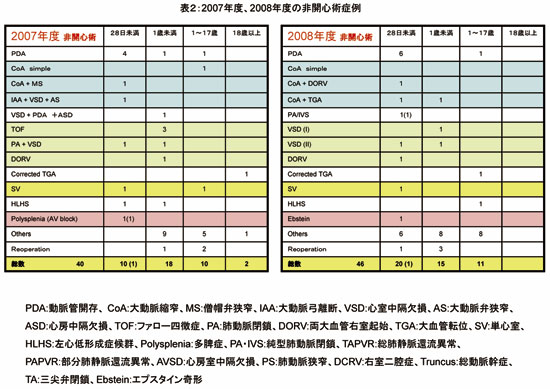

表3: 2007 年度、2008 年度の手術年齢分布

診断が確定しますと新生児科、小児循環器科、 小児心臓外科の合同カンファレンスが開かれま す。そして最適な手術時期と的確な手術手技が 検討され治療戦略が立てられますので、漫然と 経過を見ているような症例はほとんどなくなり ました。その結果、2008 年度の新生児手術例 は32 例(開心術例12 例)と増加しています (表3)。全国集計4)の新生児手術総数は1,333 例(開心術例538 例)ですので、沖縄県の人口 が全国の1 %であることを考えると統計学的予 測値の2.4 倍の新生児手術数になります。また 一歳未満の手術件数も増加しており全体の半数 以上(54 %)になりました。手術全体の年齢分 布を見ますと3 歳以下の手術が大半(78 %)を 占めていることがわかります。

手術の低年齢化を低体重化も含めてもう少し 詳しく説明しますと、これまで手術を行った中 で最も生後早期であった例は開業医の先生から 紹介された総肺静脈還流異常症でした。確定診 断を急ぐと同時に手術室の準備を進め、生後 14 時間で執刀しました。人工心 肺を用いた症例で最も体重が少な かったのは、1,480g の大動脈縮 窄症です。通常2,000g 以下の病 児に人工心肺をつけて手術を行う ことは非常にまれで、体外循環自 体のリスクも高くなります。本症 例は、通常の半分ほどの体重しか ありませんでしたが、術中術後を 含め安定した血行動態を保つこと ができました。これは体外循環装 置を操作する臨床工学技士の技術 が極めて高いことを意味します。 2007 年、2008 年ともに新生児開 心術の死亡が一例もないことがそ のレベルの高さを裏付けています。 開心術以外の症例で最も体が小さ かったのは、体重440g の未熟児動 脈管開存症で、開胸結紮術を行い ました。いずれもみな元気に退院 しています。

さて手術数と成績ですが、南部医療センタ ー・こども医療センターの手術室がフル稼働と なった2007 年、2008 年のデーターを分析して みますと、県内では毎年160 例前後の手術が行 われています(全国では9,500 例前後)。沖縄 県の人口が全国の約1 %であることを考える と、全国平均の1.6 倍の手術数といえます。一 方、手術結果を見ますと、開心術全症例の院内 死亡率は、2007 年が2.4 %、2008 年が0.86 % (全国平均3.9 %)で、新生児開心術の院内死 亡率は2 年間0 %(全国平均18.6 %)でした。 これは全国でもトップクラスの成績です。南部 医療センター・こども医療センターでは開院当 初から小児集中治療室(PICU)を設け、専門 スタッフの育成を行ってきました。新生児科や 小児循環器科での正確な診断と、きめ細かい術 前管理。小児麻酔科や臨床工学士の高度な医療 技術。心臓外科の的確な手術。PICU での専門 的集中治療。これらすべてが結集したチーム医 療の成果だといえます(表4)。

表4:全国および沖縄県の手術成績(カッコ内は手術数)

【症例提示】

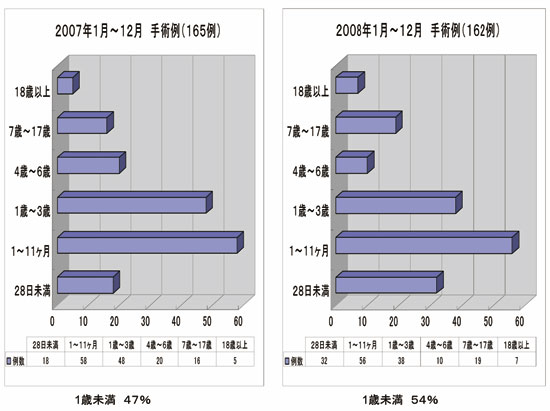

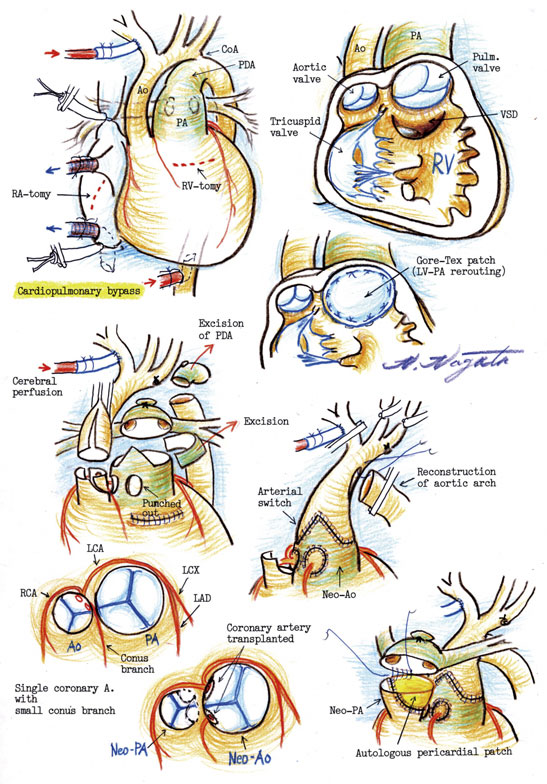

重篤な新生児複雑心奇形の 手術例を提示し、現在行われて いる外科治療の最前線を紹介 します。新生児の心臓のサイズ はピンポン球あるいはそれより 少し小さめで、その小さな心臓 に対し、図のような複雑な手術 手技を施して心臓が再び動き出 すときの感動は、とても言葉で は言い表すことができません。

症例1(図1)は、生直後よ り大動脈弁閉鎖不全症を合併 した総動脈幹症(Ⅰ型)で、日 齢9、体重2.4kg で一期的根治 術を行いました。本症は大動脈 と肺動脈が一本の動脈幹から分 枝しており、心臓の中には大き な心室中隔欠損症の穴が開い ています。大動脈弁は肥厚した 4 つの弁尖からなり、弁尖の表 面は凹凸が強く弁尖どうしがう まく合わさらないため、弁逆流 が生じていました。はじめに大 動脈弁尖の凹凸を薄く削って弁 の接合を改善し、弁尖は通常の 3 弁構造に形成し直し、弁逆流 を止めました。次に心室中隔欠 損を人工布で閉鎖し、肺動脈 は動脈幹から切り離して右室流 出路に縫着。肺動脈弁はもとも と存在しないため、自家製の肺 動脈弁を作製して右室流出路を再建しました。 術後経過は良好で、術後4 日目に人工呼吸器か ら離脱し、同時に強心剤もoff となっています。

図1(症例1):生直後より大動脈弁閉鎖不全症を合併した総動脈幹症

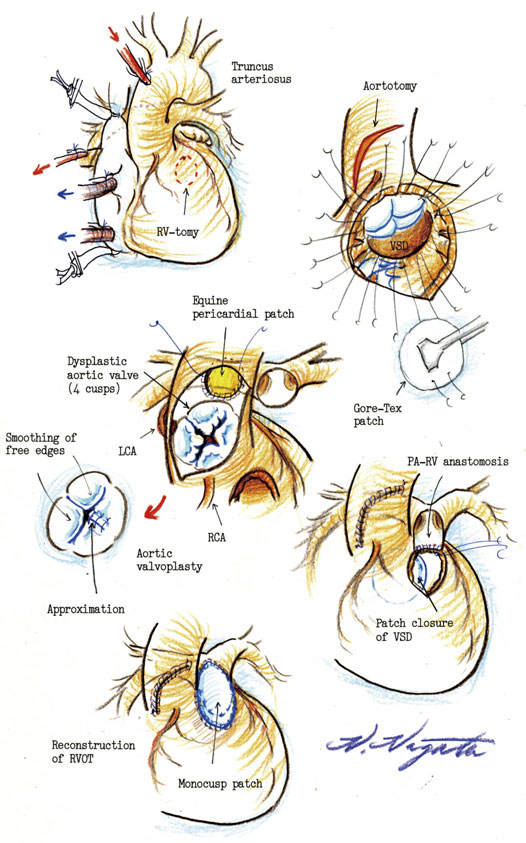

症例2(図2)は、大動脈縮窄+両大血管右 室起始+心室中隔欠損+単冠動脈症の合併例 で、日齢26、体重2.9kg で手術を行いました。 本症は心室中隔欠損が肺動脈弁下にあるため、 肺動脈弁も含めて心室中隔欠損を閉じ、いった ん大血管転位症の血行動態にしました。そして 大血管転位症の標準術式である動脈スイッチ手 術を行いました。左右の冠動脈は一本の冠動脈 から分岐している単冠動脈症であるため冠動脈 移植は非常に難しく、変形をきたすと心筋梗塞 を併発しますので、細心の注意で行いました。 また大動脈と肺動脈の口径差は2 倍以上あるた め、その吻合調整にも工夫が必要でした。さら に大動脈縮窄部の切除と大動脈弓の再建も合わ せて一期的に行っています。手術手技が多いため心停止時間は3 時間14 分に及びましたが心 臓は元気に動き出しました。術後経過は良好で 術後5 日目に人工呼吸器から離脱し、翌日には 強心剤類もoff となりました。

図2(症例2):大動脈縮窄+両大血管右室起始+心室中隔欠損+単冠動脈症合併例

【まとめ】

近年、先天性心疾患の外科治療は低年齢化が 進んでおり治療成績も向上してきました。県内 では年間160 例前後の手術が行われており、そ の半数以上が一歳未満のこども達で占められて います。県内における先天性心疾患開心術の治 療成績は院内死亡率0.86 %(全国平均3.9 %)、 新生児開心術院内死亡率0 % (全国平均18.6 %)と全国トッ プクラスに位置しています。

文献

1)中澤 誠:目で見る循環器病シリ

ーズ「先天性心疾患」、メジカル

ビュー社、東京、2002 : 2 - 5

2)Julius H Comroe Jr、諏訪邦夫

(訳):心臓をめぐる発見の物語、

中外医学社、東京、1987

3)第20 回日本小児外科学会総会シ

ンポジウム「乳児開心術の補助手

段」抄録、日本小児外科学会雑誌

1983 : 19(2): 279 - 283

4)Kazui T et al,: Thoracic and

Cardiovascular Surgery in Japan

during 2004:

Annual report by the Japanese

Association for Thoracic Surgery:

Committee of Scientific Affirs.

Jpn J Thorac Cardiovasc Surg

2006 : 54(8): 363 - 386

5)週刊朝日MOOK(手術数でわかる

いい病院2009、全国&地方別デ

ータブック)、朝日新聞出版、東

京: 2009 : 66 - 67

著 者 紹 介

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

小児心臓血管外科部長

長田 信洋生年月日:

昭和28 年1 月18 日出身地:

沖縄県 石垣市出身大学:

金沢大学医学部 1978年 卒業略歴

1978年 4月 東京医科歯科大学第2 外科にて、一般外科および成人心臓外科のトレーニングを受ける。

1982年 4月 神奈川県立こども医療センター(横浜)へ移り、小児心臓血管外科(先天性心疾患)の研鑽を積む。

2000年 4月 神奈川県立こども医療センター心臓血管外科部長

2003年 4月 県立那覇病院心臓血管外科部長。

2006年 4月 県立南部医療センター・こども医療センター、心臓血管外科部長。

2008年 4月より 小児心臓血管外科部長。現在に至る。学位

完全大血管転位症Ⅲ型に対する新しい術式を考案し、 その臨床研究で医学博士の学位取得(東京大学)。海外活動

1993年、日本政府の短期海外派遣プロジェクトにより、エジプト(カイロ小児病院)にて小児心臓外科の手術指導を行う。趣味

バスケット、ユーチューブサーフィン

Q U E S T I O N !

問題:先天性心疾患に関する記載の中で正しい ものを選択してください。

- 1)先天性心疾患の発生率はおよそ1 %である。

- 2)先天性心疾患の約50 %は心房中隔欠損症で ある。

- 3)日本国内で行われる先天性心疾患の手術件 数は年間約5,000 件である。

- 4)国内における新生児開心術の死亡率はおよ そ5 %である。

- 5)沖縄県では年間50 例ほどの小児開心術が行 われている。

CORRECT ANSWER! 4月号(vol.45)の正解

食事介入研究における交絡性をどのように考えるか

―栄養疫学の視点から―

問題:疫学における交絡に関する記載の中で正しいものを選択してください。

- 1)交絡の補正は、疫学研究の事前のみしか行 えない。

- 2)交絡は観察型疫学研究(コホート研究、ケ ースコントロールスタディ)において避ける ことが出来る。

- 3)交絡は無作為化割付では排除できない。

- 4)コホート研究を行う際には、交絡因子に関 する情報は特に必要がない。

- 5)多変量解析の利点は多くの交絡因子の影響 を同時に補正できることである。

正解 5)