食事介入研究における交絡性をどのように考えるか

―栄養疫学の視点から―

琉球大学医学部医学科衛生学・公衆衛生学分野

等々力 英美

【要 旨】

環境要因(食事)と疾病との因果関係を歪めるバイアスのひとつに交絡の存在が ある。疫学における研究デザインの一つとして介入研究があるが、食事と疾病との 因果関係を明らかにするには無作為化割付比較試験による介入研究が強力な方法に なる。因果関係を明らかにする場合に考慮しなければならない「交絡」は社会現象 の中にも多く見出され、その存在は疾病の発症を考える際に念頭におく必要がある。 交絡性と食事介入研究について、チャンプルースタディを事例として述べた。

キーワード:交絡因子、介入研究、研究デザイン、無作為化割付、バイアス

1.はじめに

EBM(Evidence-based Medicine)のコン セプトは臨床医学における大きな流れとなって いるが、EBM には疫学的考え方が根底にある。 近年の疫学研究の進展により、その対象とする 範囲は多岐にわたるようになってきている。そ の中でも、食事と疾病発症との因果関係を明ら かにする「栄養疫学( N u t r i t i o n a l Epidemiology)」が発展してきており、欧米に おける大規模集団の長期コホート研究により従 来の栄養学の常識が次々と覆されている。

近年のわが国の栄養学では動物実験や細胞を 使った実験的研究が中心であり、食事と健康を 対象とする栄養学においてヒトを対象とした疫 学的な方法論によるヒト研究は重視されていな かった。また、疫学研究の道具となる医療統計 学の履修も欧米の医学教育と比較して十分とは 言えず、臨床研究の実施において障害となって いる。しかし、近年疫学的アプローチによる根 拠に基づく栄養学としてEBN(Evidencebased Nutrition)が提唱されてきており、わ が国における栄養疫学の進展が見られている1)。

ここでEBN 的な観点から、沖縄の長寿に関 する食事のevidence について考えてみよう。沖 縄の長寿の要因の一つに食事があるという話 は、一般本やメディアなどでよく見聞するが、 国際レベルの学術誌(当然、英語による論文で ある)にどの程度掲載されているのだろうか? 食事を対象とする場合は、動物実験などではな くヒトを対象とした研究が必要である。例え ば、沖縄の食事は食塩の摂取量が全国で少ない という報告がある。確かに、県民健康栄養調査 などで食塩摂取量の記載があり、わが国の中で も沖縄は食塩摂取量の少ない地域といえそうで ある。しかし、県民健康栄養調査は秤量法によ る調査であり食塩のような調味料をどの程度、 正確に秤り取れるかといった疑問が残る。ま た、データは間接的な推定値である。ヒトに取 り込まれた正確な食塩摂取量(正確にはナトリ ウム摂取量)の測定には、世界的に24 時間蓄 尿(場合によっては48 時間蓄尿)といわれて いる。ここで、Pubmed で、沖縄における塩分摂取と24 時間蓄尿に関して記載がある論文を 検索してみると、Okinawa AND Urine AND (Sodium OR Salt) AND Human の検索式で 9 件の論文がヒットした。しかし、この中で24 時間蓄尿の方法で行われた論文は1 件のみであ った(Hypertens Res. 2006;29:389-96)2)。 短期間の検索であったのでもう少し時間をかけ ればさらにヒットするかもしれないが、24 時間 蓄尿で行われた塩分摂取に関する英語の国際的 学術論文が1 報のみであったのは、沖縄におけ る食事や栄養の精度の高い研究がまだ十分とは いえないことを物語っている。

以上のように、沖縄においては食事や栄養に 関する科学的なevidence の蓄積が必要であり、 特に、統計学的方法を基にした疫学研究が求め られているといってよいだろう。本稿において、 われわれの行っている食事介入研究(沖縄野菜 を豊富に使用した伝統的沖縄型食事介入研究: チャンプルースタディ)を事例として、疫学研 究において重要な基本知識について概説する。

2.(食事)介入研究の特徴

例えば、喫煙と比較して食事の複雑性は理解 できるであろう。この複雑性には食品の持つ多 様性や、食習慣や調理法の違いによる因子が考 えられる。また、食事と生活習慣病の因果性を を複雑にしているのは、生活習慣病が食事以外 の多くのリスク要因をもっていることである。 このように食事と疾病との因果関係を見る場合 に、容易にその因果関係を明らかにすることは 困難であることが予想される。

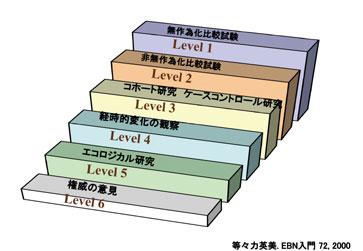

疫学研究デザインによる因果関係のevidence の質のレベルが存在する(図1)。すなわ ち疫学研究の質は研究方法によって依存する が、レベル6 からレベル1 の順でevidence の質 が向上する。ここでは権威者の意見→無作為化 比較試験(介入研究)の順で、evidence のレ ベルが向上し、かつバイアスが減少し、研究の 質が向上する。

図1 疫学研究デザインから見た因果関係のエビデンスレベル

レベル1 と2 は介入研究(i n t e r v e n t i o n study)である。介入研究はヒト集団に対して 人為的に何らかの処置を施して、その効果の程 度を見る疫学研究方法である。「何らかの処置」 とは、例えばチャンプルースタディのような食 事介入研究の場合は、沖縄野菜であったり、沖 縄型食事(メニューが定められた配布食)であ ったりする。このような行為を「介入」と呼ん でいる。一般に介入研究では、因果関係を明ら かにしたい要因を意図的に加えたり除いたりす るので、要因と結果の関連性がつかみやすい。

介入研究では後で述べる交絡要因が介入前後 で変化しないことが条件である。しかし、現実 的には交絡要因が変化しない条件を実現するの は難しい。例として、沖縄で緑黄色野菜の摂取 を促す栄養指導により血清コレステロールの低 下を観察する介入研究を4 ヶ月間行ったとしよ う。介入前と後の季節がゴーヤーなどの緑黄色 野菜の端境期(沖縄では秋)にぶつかった場合 は季節間摂取の変動が影響して介入の効果が季 節による影響で必ずしも正しく評価が出来なく なるかもしれない。したがって、このような場 合は、栄養指導を施さない群(対照群、コント ロール群)を設けて、介入前後のコレステロー ル値を介入群と対照群と比較して、交絡因子を 除去して結果を検討する。これを比較試験 (controlled trial)という。

比較試験で、一般の方を対象とするような介 入研究の場合、対象者の希望にそって割付を行 うと、介入群と対照群のどちらかに偏ってしまうことがある。例えば、野菜摂取の介入研究の ような場合、野菜嫌いのヒトは対照群、健康志 向のヒトは介入群を希望するかもしれない。性 や年齢など結果に影響する因子は2 群間で差が ないようにそろえておきたい。このような場合 に、対象者をくじ引きや乱数を発生させて介入 群と対照群に分ける(無作為化割付random allocation)。この方法で行う介入研究を無作為 化割付比較試験(randomized controlled trial: RCT)と呼んでいる。

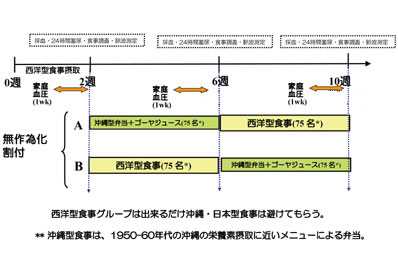

われわれが行っているチャンプルースタディ も無作為化割付比較試験で行っている2,3)。沖縄 の伝統的食事が高血圧予防のevidence を得る のには、現在のところこの方法が最も科学的に 見て適していると考えている。図2 に沖縄在住 の米国人約150 名に行ったRCT のスキームを 示した。

図2 米国人を対象としたチャンプルースタディ3 の無作為化割付比較試験

このスキームにあるように2 群の介入が開始 されてから1 ヵ月後に交代している。これは交 差試験(クロスオーバー試験)であるが、前か 後ろかの差はあるが、両群とも介入群と対照群 になるので、対象者の参加に対するモチベーシ ョンの違いは少なくなると考えている(対照群 に割り付けられた参加者も介入食を食べたいと 考えていたであろうから、食べられないと研究 から脱落する可能性がある)。前期の介入群の 効果が後期に入っても持続することも考えられ るので、洗い出し期間(washout period)を 設ける場合もあるが、研究期間が伸びて対象者 の負担が増加したり、洗い出し期間の長さをど れだけ取ればよいかなどの問題があり、本研究 ではwashout の設定は設けていない。

食事介入研究は、薬やサプリメントの介入研 究と違い、placebo を設定することは現実的に 困難であり盲検化(blind)は難しい。ヒトを 対象とした研究においては、常に研究の実現可 能性と最良の研究結果が得られるように、両者 のバランスをとりつつ行わなければならない。

3.栄養疫学の長所と短所

食事と疾病の関連の強さ(the strength of association)をみると、タバコと肺癌の関連 性の強さ(相対危険度)と比較して小さい値を 示す(大体1 〜 2 の間)。つまり、食事と疾病 との関連性と強さは大半が小さな関連性をもつ ことになる。関連性が小さな条 件では、両者を測定する場合、 測定誤差やバイアスが介在する と因果関係を過大あるいは過小 に評価してしまう。従って、因 果関係をはっきりさせるため に、測定誤差やバイアスを減ら せる条件で疫学研究を行なう必 要がある(他に、交絡性という 問題があるが、後でふれる)。 しかし、この問題は、実は疫学 だけの問題ではなく、動物実験 などの実験系研究でも、弱い関 連性の強さを十分な信頼性で明らかにすること は困難で、実証研究の本質的限界といえる。

疫学研究には長所と短所があるが、長所とし ては栄養疫学では、ヒトを対象とするために、 動物実験のようにヒトへ外挿する必要がなく、 直接研究結果をリスクの推定に使うことができ る点にある。しかし、他方では食事を対象とす るために多くのバイアスと誤差を伴う短所があ る。この短所をカバーするため、栄養疫学研究 にはバイアスを減らすためのいくつかの研究方 法(研究デザイン)が存在する。

4.因果関係をゆがめるもの:交絡性4,5)

ヒトを対象とした研究は、動物実験と大きく 異なる。単純に動物をヒトに置き換えるわけに はいかない。動物実験では出来るだけ実験室の 環境(温度、餌など)や種類、週齢などを均一 にしようとするが、ヒトの場合は、はるかに多 様な特性をもち、置き換えるわけには行かな い。ヒトは社会的動物として社会環境の中に生 活しており、個人ごとに職業や生活習慣が異な る。ヒト研究を開始するに当たって対象者の 性、年齢、人種、居住地、社会的背景などの集 団として基本特性を集めるほうが良い。基本特 性は一般に数値データであれば平均値、標準偏 差、中央値、最大値、最小値といった記述統計 量(descriptive characteristics)となる。

先に食事と疾病との関連性を見る際に交絡性 について述べたが、これは原因と結果の関連性 において原因と考えている要因以外の因子が結 果に影響を与え可能性があるかもしれない。こ れを交絡因子(confounding factor)と呼んで いる。

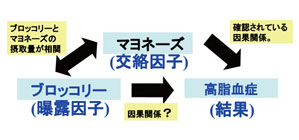

交絡因子の概念を図3 に示した。栄養調査を したところブロッコリー摂取が多いヒトほど高 脂血症が多く見られた。したがって、ブロコッ リー摂取と高脂血症との間に因果関係があると いってよいだろうか?しかし、よく調査結果を 検討してみると、ブロッコリーをたくさん食べ るヒトはマヨネーズをかけて食べることがわか った。マヨネーズは高脂質血症の要因の一つで あることがわかっており、ブロッコリーはマヨ ネーズによって高脂質血症とみかけの因果関係 を作ってしまったことになる。このように、調 査目標とした因子(X)以外に、結果と考えて いる疾病(Y)に影響を与える何者か(P)が 介在したので、あたかもX とY が関係している ようにみえたのである。このようなケースにお ける要因P を交絡因子と呼ぶ。交絡因子の存在 により、結果にバイアス(bias、偏り)を生じ る原因となる。ヒトを対象とした調査において は交絡因子に遭遇する場合が多い。交絡因子の 存在はないことが望ましいが、できれば調査の 前に対象者の条件を出来るだけそろえておくこ とが良い。例えば、性が交絡因子であれば男性 か女性がどちらかに統一をしておく(層別化、 マッチング)。このように事前の処理を行える とよいが、調査対象集団の特性によっては困難 な場合がある。事後処理を行う場合は、多変量 解析のような統計学的手法を用いるが、可能で あれば事前処理を十分に検討してからが望まし い。一般に良く用いられるのは多変量回帰分析 (multiple regression analysis)であるが、X (原因)とP(交絡因子)を独立変数、Y(結 果)を従属変数として、P がY に及ぼす影響を 調整したうえで、X がY に及ぼす影響を検討す る。しかし、X、Y、P の分布が正規分布をし ていない場合、正規性を高めるために数値変換 をしたり、X とP の間に存在するかもしれない 多重共線性(multicolinearity)の存在を検討 する必要があるなど、事後処理の場合は多変量 解析に関する知識を要求される場合が多い。い ずれにしても、事前、事後処理のどちらを行う にせよ基本特性に加えて交絡要因になりうる因 子を、先行研究で調べておく必要がある。

交絡因子はコホート研究やケースコントロー ルスタディなどの観察研究では、避けることの 出来ないバイアスである。交絡因子の除去を行 うには、無作為化割付によってのみ保障される。

図3 交絡因子と暴露因子、結果の関係(仮想モデル)

(注)多重共線性(multicolinearity)

独立変数間に強い相関が存在する場合、回帰 分析により得られる結果の信頼性が低下した り、解析が不可能になるなど悪い影響がでる。 このような場合を多重共線性があるという。

5.おわりに

食事介入研究における研究デザインについて 述べたが、介入研究の実施は準備と事後のフォ ローの面において実施期間、費用、対象者や調 査人員、場所の確保など容易ではない。従っ て、介入研究の実施の前には、実現可能性を十 分に吟味する必要がある。さらに、疫学研究に おいて重要な基礎事項である交絡についてとり あげたが、原因と結果の因果性を明らかにする ためには、交絡因子の存在を常に考慮する必要 がある。栄養(食事)と疾病の関係について も、「風が吹けば桶屋が儲かる」式の理屈で、 交絡による因果関係のゆがみに一般の人々が惑 わされることが多かった。医学の世界におい てはどうであろうか?

繰り返しになるが、沖縄における食事に関わ るevidence に基づくヒト研究はまだ非常に少 ない。沖縄の食事について、世界的なレベルに 互角するヒト研究の蓄積が必要である。

文献

1.佐々木敏、等々力英美、EBN 入門 生活習慣病を理

解するために−、第一出版、東京、2000

2.Tuekpe MKN, Todoriki H, Sasaki S, Zheng KC,

Ariizumi M: Potassium excretion in healthy Japanese

women was increased by a dietary intervention

utilizing home-parcel delivery of Okinawan

vegetables. Hypertens Res 29: 389-396, 2006

3.Todoriki H, Katsumata Y, Ohya Y, Willcox DC,

Zheng K, Sasaki S: A clinical trial of the effects of

the traditional Okinawan diet on blood pressure and

other health indicators: can DASH-like results be

achieved? J Hypertension 26:15-16, 2008.

4.Willett W: Nutritional Epidemiology, Oxford

University Press, NY, 1998.(ウォルターウィレット

食事調査のすべて―栄養疫学、第一出版、東京)。

5.佐々木敏、わかりやすいEBN と栄養疫学、同文書院,

東京、2005.

著 者 紹 介

琉球大学医学部医学科衛生学・

公衆衛生学分野准教授

等々力 英美生年月日:

昭和25年 7月25日出身地:

東京都出身大学:

東京大学大学院薬学系研究科

博士課程修了

昭和54年 2月卒略歴

昭和53年10月 国立精神・神経センター神経研究所

(旧 国立武蔵療養所神経センター)診断研究部研究員

昭和59年4月 琉球大学医学部医学科保健医学講座 助手

平成2年4月 国立精神・神経センター神経研究所 併任研究員

平成3年9月 琉球大学医学部医学科地域環境医科学講座環境生態医学分野(旧:保健医学講座)助教授

平成3年9月 琉球大学大学院医学研究科環境生態系専攻 兼担(現在に到る)

平成5年4月 文部省統計数理研究所共同研究員

平成5年6月 アメリカ合衆国ハーバード大学公衆衛生大学院客員研究員及び

ドイツ連邦共和国アーヘン大学医学部客員教授へ文部省在外研究員(長期)

平成12年4月 早稲田大学大学院人間科学研究科非常勤講師

平成14年10月 琉球大学アメリカ研究センター併任教官(現在に到る)

平成16年2月 アメリカ合衆国東西センターへ小渕フェローによる客員研究員として派遣

平成20年4月 琉球大学医学部医学科地域環境医科学講座衛生学・

公衆衛生学分野准教授(旧:環境生態医学分野)(現在に到る)

平成20年4月 東京大学大学院医学系研究科、放送大学非常勤講師(現在に到る)専攻・診療領域

栄養疫学、公衆衛生学その他・趣味等

読書、音楽・絵画鑑賞

Q U E S T I O N !

問題:疫学における交絡に関する記載の中で正 しいものを選択してください。

- 1)交絡の補正は、疫学研究の事前のみしか行 えない。

- 2)交絡は観察型疫学研究(コホート研究、ケ ースコントロールスタディ)において避ける ことが出来る。

- 3)交絡は無作為化割付では排除できない。

- 4)コホート研究を行う際には、交絡因子に関 する情報は特に必要がない。

- 5)多変量解析の利点は多くの交絡因子の影響 を同時に補正できることである。

CORRECT ANSWER! 1月号(vol.45)の正解

RS ウイルス感染症を巡る最近の話題

問題:RS ウイルス感染症に関する記載の中で 正しいものを選択してください。

- RSウイルスは気道感染症を惹起し、主な 感染経路は飛沫感染である。

- 抗RS ウイルスモノクローナル抗体(シナ ジス)は、症状の有意な改善が認められない ことから治療には使用されない。

- RSウイルス感染症は2 歳未満で重症化する が、その他の年齢層ではリスクがない。

- RSウイルスの流行期は、地球規模で見て もインフルエンザと同様に気温の低下する冬 に限定されている。

- RSウイルスによる細気管支炎に対し、気管 支拡張作用を有するアミノフィリンは有意な 改善効果が認められている。

正解 2