平成19年度第1回医療に関する県民との懇談会

「ドクターハラスメント」について

理事 玉井 修

平成16年より開催された医療に関する県民との懇談会は回を重ねて今回10回目になります。これまで医療安全相談窓口について、小児救急について、タバコの経済学、産婦人科医療について、介護保険に関して、自殺についてなど多くのテーマを県民の代表である委員の方々と懇談してきました。今回のテーマはドクターハラスメント(医者に言われて傷ついた言葉)です。

当初7月12日に開催予定でしたが、台風4号の直撃に遭い、7月31日に延期されました。懇談会当日ロワジールホテルには14名の県民代表の委員と、医師会からは宮城信雄会長をはじめ6名の参加がありました。今回は県民代表委員の参加が多く、テーマが非常に発言しやすいテーマであった事もあり、いつにも増して活発な意見交換ができました。内容に関しては多くの会員の皆様にはなかなか受け入れがたい内容も含まれていると思います。何もそこまで自虐的な事をしなくても良いのではないかというご意見もあろうかと思いますが、興味のある部分だけでも拾い読みしていただき、患者さんの本音に耳を傾けてみてくださいませ。医師だけではなく、看護師、事務系の職員、更に救急隊員の事まで飛び出してまいりました。医療をより良い信頼関係で構築するためには様々な医療に関わる人々の意識を高める事が大切です。良かれと思ってやった行為も、患者側の受け取り方は実に様々です。この様な気の重いテーマもやってみなければ判らないことが非常に多いですね。まずはやってみること、動いてみること、傾聴することが大切です。また、医療に対する信頼や期待も大きいということを改めて感じさせられた懇談会でした。

懇談内容

出席者一覧表

開 会

○司会(玉井) 私は、本日の司会を務めさせていただきます沖縄県医師会理事の玉井と申します。

まず初めに、本会会長の宮城信雄よりご挨拶を申し上げます。

挨 拶

○宮城会長

皆さん、こんばんは。

本日は、非常にお忙しい中をお集まりいただきまして誠にありがとうございます。

当懇談会は、皆さんご存知だと思いますが、平成16年の7月から開始しております。会の趣旨は、患者さんと医師のお互いの信頼関係をどうやったらつくっていけるだろうかという点にあります。今回で当懇談会も10回目の開催となっております。委員の皆様方からいただいたご意見、それからご提言というのは、沖縄県医師会報に随時掲載をして会員に周知徹底を図っているというところです。

今日、懇談をさせていただくテーマというのは、「ドクターハラスメント」についてですが、中には誤解から生じたものもあるかと思います。ただ、受けた側がどう感じるかということですから、本来はドクハラというのも受けた側がどう感じているかというのが一番大事だというふうに思います。

本日は、担当の玉井理事のほうからスライドを用いてドクターハラスメントについて話をさせていただくことになっております。その説明を受けて率直なご意見、ご感想をいただければ幸いに思います。特に皆さんが感じた疑惑、疑問、不満を述べていただくことが医師会、ひいては県民医療の向上につながることをご理解していただき、ぜひとも忌憚のないご意見、それからご叱責をお寄せくださることをお願いいたしまして、私の挨拶といたします。ありがとうございます。

懇 談

○司会(玉井) 宮城会長、ありがとうございました。

実は、日本医師会もこのドクターハラスメントに関しては本腰をいれて、ドクターハラスメントに対してどう取り組んでいくかということを考えようということで、コマーシャルをつくって全国放送で流しております。今から日本医師会がつくりましたコマーシャルを3本観ていただこうと思っております。日本医師会が本気だというのを、まず観ていただきたいと思います。どうぞ。

(CM放映)

3つ、老人医療と学校のいじめ、あともう1つはドクターハラスメントに関してだったんですけれども、今までこういうコマーシャルを打ってこなかった医師会を、我々が何を考えて何を国民の皆さんと一緒に考えたいか、ということがなかなか伝わっていかなかったところがあると思います。それがやはり距離感があったり、いろいろな誤解もあったかもしれません。

講演 「ドクターハラスメント」(医者に言われて傷ついた言葉)

○玉井理事

今日話をするドクターハラスメントなんですけれども、実はこのドクターハラスメントというのは、ドクターである土屋繁裕先生が2002年に書いたこの本が最初と言うんでしょうか、この方が最初にドクターハラスメントという言葉をつくった生みの親と言われています。この本には様々な事例と、なぜこういうことが起きるのかということが書いてありますけれども、実際に読んでいくと僕自身、本当にそうかなと思うこともいろいろあります。

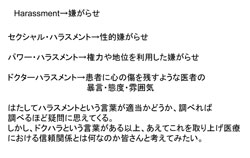

スライド1

ドクターハラスメントというのはこの本によると、患者の心に傷を残すような医者の暴言、態度、雰囲気、このあたりまでドクターハラスメントとしてとらえているんです。かなり広範囲にわたっている。実際にこの本にもいろんな事例が出てきますけれども、はたしてこれが「ハラスメント」という言葉が適当なのかどうなのか、インターネットでもいろんな事例を調べました。調べれば調べるほど疑問に思えてくることがあります。ただ、ドクハラという言葉がある以上は、これを取り上げて皆さんと一緒に考えて、お互いの信頼関係というものが築けないかなということを考えていこうと思っております。

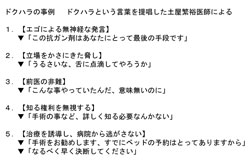

スライド2

土屋先生の分類によると、ドクハラという事例を様々なパターンに分けてあります。エゴによる無神経な発言。「この抗ガン剤はあなたにとって最後の手段です」。こう言われると、この最後の手段が効かなかったらどうなるんだろうという不安にかられますよね。そのドクターはそんな気持ちで言ったわけではないにしても、言われた本人がびっくりしてしまいます。そういう言葉があります。

立場をかさに着た脅しということで、「うるさいな。ベロ(舌)に点滴してやろうか」。これ本当に言った人がいるらしいんですね。この方はちょっと人格的に問題があるらしいので、このことはもう弁解の余地がないなと思います。こんなことを言うのは許されません。

前の医者の非難ですね。「こんなことやっていたの」、「意味がないのに」とか、「こんなことをやっていたら治らないのに」とか、そういう言葉もドクハラの事例としてあがっています。

あと、知る権利を阻害するということですね。「手術のことなんか詳しく知る必要なんかないよ」。そういうふうに言われた事例が、今回、委員の皆様からも挙がってきております。

治療を誘導して病院から逃がさないということですね。これはちょっと誤解だと僕は思うんです。「手術を勧めます。すでにベットの予約はとってありますから」という言葉は、今、ベットがなかなか予約がとりにくい状況になるので、親切にやってくれたのかもしれないんですけど、そう言うと、受けとり方によってはこうやって儲けているんだろうということで、ドクハラとして扱われています。

「なるべく早く決断してください」。これは、やはりその方に一生懸命であれば、ドクターは言うかもしれません。早く手術をしないと腹膜炎を起こして危険だと思ったら、「なるべく早く決断してください」という言葉を言うんじゃないかなと、僕自身はなんとなくそのドクターのほうにちょっと味方してしまいがちなんですけど、これは無理ないなという気持ちもいたします。

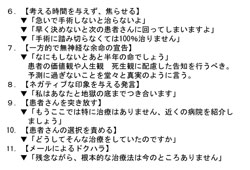

スライド3

考える時間を与えず焦らせる。「急いで手術をしないと治らないよ」と。これはやはり一生懸命だったら言うかもしれませんね。はやく手術をしないと手遅れになることがあります。そういうときにはやはり言葉を選ばないこともあるのかもしれません。

「手術に踏み切らなくては100%治りません」。確かに断定的に言って、焦らせているかもしれませんけれども、一生懸命になっていればこそ言える言葉なのかなという気も、ちょっとします。

「一方的で無神経な余命の宣言」ですね。「何もしないと、あと半年の命でしょう」。こういうことも、例えば欧米だったら逆に言わないといけないですね。ところが日本では土屋先生の話では、患者さんの価値観とか人生観とか、死生観に配慮した場面と状況を選んで告知を行うべきと。でも、それはだれが判断するかと考えると、ちょっと判断できないと思うんですね。その方が午前中だ誰と会ったのか、どんな本を読んでいるのか、どういうことを考えているのか。それはやっぱりわからないです。そういうことを判断しろと言われてもなかなか我々は難しいかなという気が正直いたしました。予測に過ぎないことを堂々と真実のことのように言うなと土屋先生は言いますけれども、しかし、未来に対して断定的なことというのは1つも言えないですよね。予測に過ぎないと言われてしまえばそれまでですけれども、やはり専門の医療人としては、そういう見通しというものに対しての発言は求められることがあります。

あと、ネガティブな印象を与える言葉、「私はあなたと地獄の底までついていきます」。これは地獄の底まで私はいくのだなという気持ちにさせてしまいますね。これは確かにドクターは一生懸命だから言っていると思うんですけれども、地獄という言葉はちょっとよくないかもしれませんね。

患者さんを突き放す。「もう、ここでは特に治療はありません。近くの病院を紹介しましょう」。これも例えば、今、病診連携という言葉がありますけれども、病院でやる治療がひと段落したら、今度は近くの診療所でフォローアップを受けてくださいという意味で言ったのかもしれません。ただ、ニュアンスがうまく伝わっていなかったのかなと。放り投げられた、匙を投げられたというふうに思われたのかもしれませんけれども、そんなつもりで言ったのではないかもしれません。

患者さんの選択を狭める。「どうしてそんな治療を今までしてきたんですか」。例えば、民間医療とか、代替医療とかそういうものがあります。そういうものをしてきた人たちにこういう言葉が出るそうです。それも1つの患者さんのセレクションとして尊重してあげないといけないのかなということも考えました。

メールによるドクハラというのがあって、あるメールに対して、「残念ながらこの病気に対しては根本的な治療方法は今のところありません」。事実なのかもしれませんけれども、現実を突きつけられると、これが傷つけるというふうに言われてしまいますけれども、メールのやりとりだとか、インターネットでの情報交換というのが目に見える相手を相手にしていないものですから、あまりにも現実というものがすごくあからさまに非常にとげとげしく見えてしまうというところがあります。メールとかこういうものでの情報交換を非常に気をつけないといけないなと思った次第です。

スライド4

これが本当にドクターハラスメントかということを思わせる例をいくつかインターネットから拾ってきましたけれども、皆さんちょっと考えてください。

退院する患者さんをエレベーターのところまでドクターが送ってあげたそうなんですね。その患者さんがなぜ怒ったか。なぜ出口まで送ってくれなかったんだといってこの患者さんは怒ったんです。大臣とかが退院するときは出口に看護師さんが花を持って車まで送ってくれますよね。あれが退院する姿だと思っていらっしゃるんですね。でも、やっぱり現実というのは違いますよね。ちょっとこれは勘弁してくださいという感じがしますね。

慢性腎臓病の患者さんにしっかり血圧をコントロールしないと透析になってしまいますよとお話をすると、「私は、血圧のコントロールをしにあなたのところに来ているのであって、透析の話をしに来ているんじゃない」といって怒り出して帰ってしまいました。こういうこともあります。これから起こる様々な問題について、一生懸命に話せば話すほど、そしてその問題が透析だとか、心筋梗塞だとか、脳卒中とか、痴呆とかという非常に厳しい言葉を使うと、そのとたんにその言葉にとても敏感に反応してしまいます。なんて不吉なことを話をするんだということで怒ってしまう方がいらっしゃいます。ただ、これは我々は一生懸命だから言う言葉であって、ぜひ誤解のないようにしていただきたいなと思っております。

スライド5

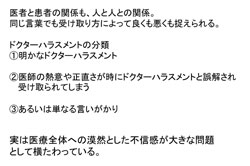

医者と患者の関係もやっぱり人と人との関係でありますので、同じ言葉でもやはり受け取り方との関係で、よくも悪くもとらえられると思います。

医者が熱意とか正直に話をしたがために、これが非常にあまりにも率直すぎてドクターハラスメントと誤解されて受け取られてしまうこともあるようです。あるいは単なる言いがかりもあるんじゃないかなというふうに思っております。

実は、なぜこういうことが問題になってくるかというと、やはり医療全体に漠然とした不信感が漂っているんじゃないかなということが、僕は一番大きな問題だと思っております。要するに一人一人の目の前にいらっしゃるドクターは、そんなに嫌われていないと思うんです。ただ、全体的な医療とか、医師会とか、団体になると何となくネガティブなイメージでとらえられているのかなと思います。

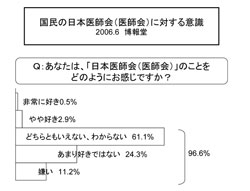

スライド6

日本医師会で調べてみたんですね。例えば、「あなたは日本医師会ということは、どういうふうに感じますか」と聞いたら、「どちらともいえない」「あまり好きでない」「嫌い」まで合わせると96.6%なんですね。要するに好意的に思っていらっしゃる方はほとんどいないということですね。日本医師会はびっくりしました。

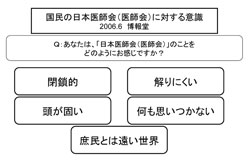

スライド7

「なぜ嫌いなんですか」と聞いてみると、「閉鎖的」「頭が固い」「わかりにくい」「何も思いつかない」というのは、結局何となく嫌いなんでしょうね。「庶民とは遠い世界」ということであります。

スライド8

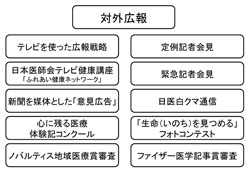

日本医師会もいろいろなことをやって、何とかイメージアップを図ろう、何とか我々の誠意を理解してもらえないだろうかということで、実を言うといろいろやってはいるんです。やってはいるんですけれども、あまり心に残っていないというか、あまり心に通じていないのかなということで、とても残念ではあります。

スライド9

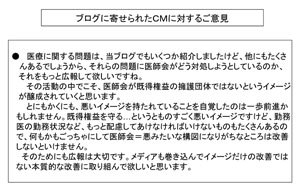

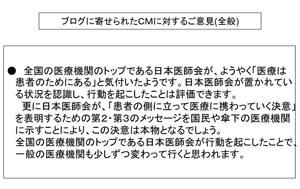

CMに対するご意見というものがありますけれども、この中でも「医師会が既得権益の擁護団体ではないというイメージがやっとつくられていくんじゃないかと思います」等、逆に言えば、そういうふうにとらえられていたということですね。イメージとしては、やはり全体的には悪いイメージでとらえているところもあるのかなということが全体的にみえておりました。

スライド10

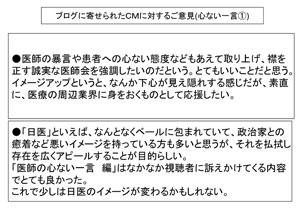

「やっと目が覚めたのね」という感じで書いてきていただいておりますけれども、そういう言葉も厳しいなというふうに思います。

スライド11

こういう下心が見え隠れする感じだなとか、やはりこういうCMを見ていただく方の感じ方というか、こういうCMをやってもかえって逆効果のこともあるのかなと思ったりするところもあって、どうすればいいのかなと思うと、少しでもこういう会を催してやっていくしかないのかなと思っております。

スライド12

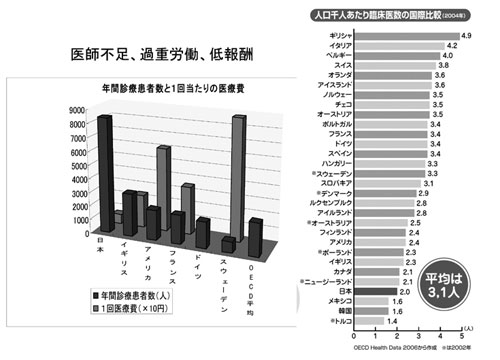

ネガティブなイメージはどこからくるのかということですけれども、これは医療費抑制のために誘導されたネガティブキャンペーンがやっぱりあるんじゃないかなと思いますね。医師の平均年収の報道とか、また、窓口支払が2割から3割になりましたけれども、これは割高感がかなり増しますね。実際は診療報酬はマイナス改定でございまして、我々は全然もうかっていないどころか、どんどん病院が潰れています。

スライド13

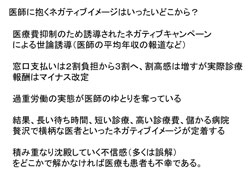

これは小さくて見にくいんですけれども、「何が医療に対して不満ですか」と聞くと、医者の態度とか言葉に対して不満をもっていらっしゃる方は実はあまりいないんです。それよりは待ち時間と、治療費なんですね。お金の問題と時間の問題です。

スライド14

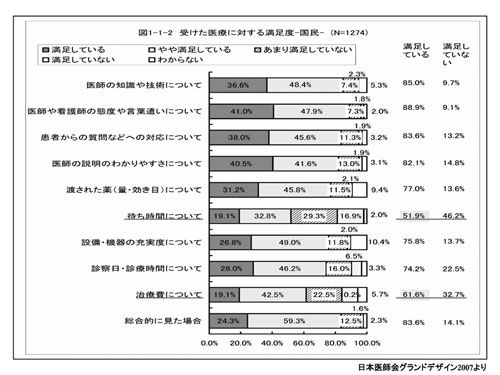

治療費というのは高い感じが受けられるかもしれませんが、これを見ればわかるんですけれども、日本の医療費は欧米各国と比べて一番低いですね。その割には医師の労働時間が非常に長い。右側にOECDの各国の棒グラフがありますけれども、平均は3.1人ですけど、日本は2.0人ですね。下から4番目です。

スライド15

労働時間を見てみますと、日本だけずば抜けて労働時間が長いんです。

スライド16

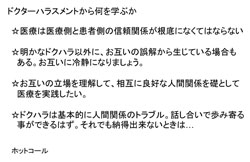

我々はドクターハラスメントを見て何かを学ばないといけないと思います。

医療は信頼関係が根底になくてはならないと思います。明らかなドクハラ以外にお互いの誤解から生じている場合もありますので、まず冷静になりましょうということを訴えたいと思います。それと、相互に良好な人間関係を礎として、医療を実践したいと思います。やはり人間関係のトラブルでございますので、話し合いで歩み寄ることができると思います。それでも納得できないときにはホットコールというのがあります。

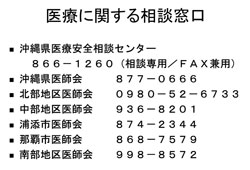

実際に何か苦情がありましたら、この電話番号にお電話ください。まずは各地区の医師会のホットコールにお電話をください。

スライド17

スライド18

スライド19

医療というのはサービス業なんですけれども、パソコンを売ったりするのはパソコンに対してサービスすればいいので、結果がお互いに見やすいです。ただ、医療というのは患者さんの心に伝わっていかないといけないんです。ですから、患者さんがどう受け取ったか、どう評価するかは患者さんの主観に大きく委ねられています。患者さんがどう思ったのか、主観に委ねられているサービス業でございます。

医療崩壊と言われて久しいです。しかし、信頼関係を礎として我々はもう一度頑張りたいと思っております。現場の医師は疲弊しております。しかし、「先生、頼りにしているよ、頑張って」という言葉で勇気100倍で蘇りますので、ぜひ我々のことも理解していただきたいなと思っております。弁解がましくなったことをお許しください。

各委員からの質問、意見に対する回答

○司会(玉井) それでは、いろいろとご意見、ご要望、またはご不満、いろいろあると思います。そういうところで、まず大城節子委員からご質問があったんですけれども、「あなたに説明してもわからないでしょう」と言われて、頭にきたということがあったようですけれども、このへんをちょっと詳しくお話ししていただきたいと思います。

○大城節子委員(沖縄県婦人連合会)

私がそう言われたんじゃなくて、よく皆さんから聞く言葉でこういうことが多いです。「説明してもわからないでしょう」と言われることが多いそうです。先ほどのスライドに出ていたような言葉が多いようですね。私は直接言われたことはなく、お医者さんが大好きで、良く病院に行っているのですが。

○司会(玉井) 「あなたに説明してもわからないでしょう」という言葉にやはり傷ついたとか、そういう言葉を私も聞いたことがあるという委員の方いらっしゃいますか。

○又吉民人委員(沖縄県経営者協会)

例えば患者が「これですかね、あれですかね」ということを言ったら、「あんたはよくわかって医者みたいだね、もういいよ、帰りなさい」と言われたことがあるらしいんですよね。ある場合によっては命をも預ける存在で、裁判官の前の被告みたいなものですから、やはり大きな心で接してあげるほうがいいのではないかなと思います。もう怖くてあの病院には行けないよということで、そういう気持ちにもなるかもしれません。これは先生の虫の居所が悪かったのか、あるいはちょっと人間的に問題がある人なのかはわかりませんけれども、そういうのはちょこちょこ聞きますよね。だから、少なくとも技術的、知識的にいえばプロですので、全然知らない素人さんに対して心理学的にどう対応してあげるかというのは、やはり考えてあげたほうがいいなというのは、2、3聞いたことはありますよね。私自身は経験はないんですけれどもね。

○照屋氏(ふれあい広報委員)

てるや整形外科の照屋と申します。自己研鑽という意味で、一生懸命本を読んだり、外来・病棟・手術といった医療の現場で、積極的に自分自身のトレーニングをいたします。

また、「スタッフ教育」というのも非常に重要です。スタッフの何気ない一言で患者さんが誤解することもありますから、スタッフのトレーニングも大事な要素になります。

もう一つ重要なのが、「患者さん教育」だと思っております。患者さんが子供さんだったら親御さんの教育もあるでしょうし、爺ちゃん、婆ちゃんだったら患者さん本人への教育が重要だと言う事です。充分な理解を得るために、患者さん本人もある程度の努力をお願いしたい。病状やレントゲン所見など細かく全部説明すると、逆にちんぷんかんぷんになってしまう事もあります。やはり、僕らのほうがプロなのだから、患者さんにできる限りわかりやすく説明するべきだと思います。

また、「先生、治りますかね?」と言われたら、「うーん、完全に治るかどうかと言われたら・・・治るというより少し慣れるはず・・・。」というようにしています。変性した椎間板とか、変性した軟骨が、「グルコサミン・コンドロイチンなど飲んだら治りますかね?」と言われても、今の医学ではちょっと難しいのかもしれません。「二十歳に戻りますかね?」と言われても、「二十歳には戻りません!」と言うしかないのです。

あっちも痛い、こっちも痛いと訴える患者さんがいらっしゃいます。首も痛い、腰も痛い、膝も痛いと・・・。いっぺんに首も腰も膝もレントゲンを撮って全部説明をすると、時間がかかるだけじゃなく、逆に説明が不十分で分かりにくくなってしまう事があります。ですから、「今日、一番困るのはどこですか?」と聞いて、例えば今日は腰と言うのであれば、「じゃ首と膝は今度じっくり見ましょうね!」ということで、十分に時間をかけて、腰の説明をする事ができます。ところが、「あの病院は、腰しか見てくれなかった!」と逆に言われる事もあります。我々がよかれと思った事が、よかれじゃなかったという事は時々あるものなのです。

「前医の非難」ということに関しては、絶対やってはいけないと先輩からも教えてもらいましたし、後輩にもずっと教えてきたつもりです。

他科の先生の非難とか、病院の非難とか、看護師への非難とか、整形外科同士の非難というのは絶対やってはいけないという事なのです。非難する事が、よかれになることは絶対にない思います。

○司会(玉井) ちょっとだけ補足しましょうね。

前のお医者さんを非難するというのは、あとで診れば診るほど症状が揃っているので、正しい診断ができるんですよ。インフルエンザも後から診たほうが有利なんです。あとから診た人がインフルエンザですということは正しい判断ができるんですね。確実な診断ができるんですね。ですから前の医者を非難するというのは、これは後のドクターはやってはいけないです。確かな情報というのは、後から出てくるんです。

大城委員、何かありませんか。

○大城委員 実は夫のことですけれども、つい最近ポリープをある病院で取っていただいたんですけれども、十何年か前に東京で手術をしたことがあって、その後から1カ年越しとか、半年にとか、こういうふうに定期的に自分自身で行くんです。そして、今回だけは取っている間に同じ病院で先生が変わるんですね。今まで見た先生は「1個あったから取りました」とか、「あと小さいのが何個ぐらいあるから、いつ頃いらっしゃい」とか、はっきりそう言われたそうです。ですけれども、今回、ひと月前ぐらいに行きましたら、取ったとも言わないし、何個あったとも言わないし、全く出血もないから、あれ本当は取ってないんじゃないかなと、こういうふうな夫の話だったんですよね。看護師さんに聞いたら、カルテを見て、「取っているのか、いないのかわからない」と。看護師さんと医者の言葉が合わないときなんか患者に不安を与えるわけですよ。ここでのお願いは担当医が変わっても経過をしっかり説明していただくと、患者の不安もないと思うんです。よろしくお願いします。

○司会(玉井) 和氣先生、大きな病院に勤めていらっしゃいますけれども、医者がかわる、担当医がかわる、または転勤していなくなる。そうすると患者さんは不安になる。またはスタッフ同士のコミュニケーションができていないのではないかという言葉がありましたけれども、先生はそういう経験とかありますか。

○和氣氏(ふれあい広報委員)

南部医療センター・こども医療センターで内科医をしています。人工透析が専門です。僕自身もあちこちを転勤してきて、今のところにいるわけですから、医者が交代というのはやむを得ないかなとは思いますが、そのときにできるだけその患者さんについての情報というのは、引き継ぎサマリーという形で残すようにはしているんですが、ただ、文書で書いたそれだけで細かい患者さんの性格であったり、個性だとかまでは引き継ぐことはできないですから、ある程度医者が変わったときにそういう摩擦が起こるのは、現場ではしばしばあるんじゃないかなと思います。

今、大城さんがおっしゃられたようなことをしていないかどうか、ちょっとウチアタイしながら話を聞いていたんですけれども。実際にはよくこういうことはあるんだろうと思います。出来るだけそういうことのないように心がけるようにはしています。

先ほど、玉井先生もおっしゃいましたけれども、前の医者の批判をするなという話がありました。僕らが医者になったときに最初に教わった言葉で、「良医とか名医は必ず最後にやってくる」という言葉があります。一番最後に診た人が一番名医なんです。前にやった検査の結果が全部揃っているから。名医は最後にやってくるというのはまさに本当で、だから前の先生のことを尊重しつつ、それから前の先生がやってきた説明の内容、それを患者さんがどの程度理解しているかも尊重しつつ、次の診療に引き継いでいくということが大事なのかなと思います。

実際、患者さんに病状を説明するときに、僕らは相手によって言葉を変えています。腎臓病で人工透析が必要だという際、それを説明するときに、Aさんに説明するときの仕方と、Bさん、Cさんに説明するときは実は全然言葉を変えているんですよ。厳しく言わないとわかってくれない人と、厳しく言うとへこんでしまう人とやっぱりいらっしゃいますので、そこらへんをある程度、自分たちは推測して推し量ってみるのですが、ときどきそれを見誤ります。強く言ったほうがいいだろうと思って言ったらへこんでしまって失敗したなと思うこともしばしばあります。毎日の日常の診療が勉強なんだなというふうに僕は感じています。だからそういう中で誤解が生じてしまうことはしばしば現実にはあるだろうし、できればその誤解を、先ほどホットラインがありましたけれども、ああいった形、あるいは各病院ごとに実際は苦情窓口があるんですよね。うちは結構苦情が多いですよ。実際、苦情が多いのは、それを苦にしているんじゃなくて、苦情が多いのはそれだけ期待が大きいからだというふうに理解していますので、期待があってそれを裏切られたから苦情になってくるわけですね。そういう苦情はぜひ取り上げるし、その苦情を何とかちゃんと対応してくれて、よかった、よかったという形にもっていけるように日々、うちの医療安全対策委員会というところがありますけれども、そこの先生方が頑張っておられます。

○司会(玉井) 様々な苦情があがってくるということですけど、何か苦情がありますでしょうか。

どうぞ。

○上里芳弘委員(沖縄県中小企業団体中央会)

3つ聞きたいことがあるんです。1つは県内の医師会にどのような苦情がどのくらい件数が寄せられてきているのかということを1つ聞きたいと思います。

それから、先ほどのコマーシャルを見ていて一番関心をもったのは、虐待のシーン、虐待があったと思われる場合に、どのような形で警察とかにお知らせになっているのかということ。

それから、もう1つは医師会に対する意識調査において、どのようにお感じですかというのがあったんですけれども、0.5%の人が「非常に好き」だと答えています。なんで好きなのか、それを教えていただきたいと思います。

○司会(玉井) 苦情の件数に関しては、まず大部分は地区医師会にあがってきます。地区医師会にあがってくるレベルが、1日に2件から3件ぐらい毎日あがってきます。内容はかなり様々です。

実際は話を聞いているだけで気が済んで冷静になっていただくことも多いようです。ただ、中にはやはり訴訟になりやすいような状況も報告されているようですが、ひかり法律事務所の阿波連先生、そのことについて何かコメントはありませんか。

○阿波連光委員(沖縄弁護士会)

訴訟の場合には普通、医療事故ということですので、ドクターがこういうふうに言ったとか、そういうことで訴訟というケースは多分、沖縄ではまだないんだろうと思います。私も見聞きしたことはありません。

それとは別にちょっと私の個人的な感想なんですけれども、先ほど、和氣先生からも話があったように、私も個人的に思っているのは、先ほど医療に対する漠然とした不信感があるという話があったんですけれども、逆だと思うんですね。結構、みんなお医者さんに対してすごい期待感があって、信頼しているところから出発していると思うんですね。ところが病院に行って、思いが伝わらなかったりとか、逆にコミュニケーションがうまくいかなかったりして、それでひどく傷ついてしまうようなケースのほうが逆に多いんじゃないのかなと思います。だから最初から不信感をもって病院に行っている人というのは逆に少ないんじゃないのかなというふうに思いました。

それからもう1つ、今回、土屋先生のドクハラということでいろんなものを分析されていましたけれども、結局、先ほどの発言にあったように、この人には言ったほうがいいけれども、この人には言わないほうがいいという言葉がいっぱいあると思うんです。ですから土屋先生が言うみたいな言葉をドクハラと全部決めつけてしまうのではなくて、やっぱり人を見て言うべき人には言うべきだし、言わない人には言わないという、非常に難しい話にはなるんですけれども、そういうことを僕らはお医者さんに期待しています。だから逆に本当に言ってほしいんだけれども、それをこういうのがあるために言わなくなってしまうことのほうが怖いかなというふうに思ったりもします。それが個人的な意見です。

○高嶺貞裕委員(沖縄県調理師会)

患者は基本的によくなるためにお医者さんにすがっていくんですが、丁寧さがみんな欠けています。医者も、看護師も。

例えば糖尿病で行ったり、何かで行ったり。肝臓のGPTが300ぐらいあったときもあるんですよ。点滴を2時間、毎日1年間かけてやって、数字が落ちないんですよ。当たり前のことで薬をたくさん出して終わり。

みんな医者も看護師も不親切。だから原点にかえって、はっきり言わせてもらえば、患者というのは病気だから救ってもらいたいために行くわけだから、もうちょっと丁寧な対応をしてほしい。僕が患者として今まで医者や看護師と対応してきた中で、そう思います。初めて先日眼科で、医者らしい、看護師らしい対応に出会いました。受付にしてもね。病院に行って救われたのは初めてですよ。

やはり患者というのは、病気を治すために行くんです。病気を治すのが医者の仕事なんです。丁寧な対応をすれば、みんないいようにとらえるんですよ。医者は友達関係じゃないんですから。我々からしたら神様みたいな存在なんですよ。救ってもらえるから。医者は神様の存在、そのために行っているわけですから。だから言葉1つでも人を殺してはいけないですよ。やはり丁寧な対応をしてもらいたい。そうすればそんな問題で騒ぐ必要はないと思います。

○司会(玉井) いろんなことがあったということでございます。先ほど虐待のことがありましたね。虐待のことで今対応とかはどういうふうにされていますかね。児童虐待とか。何かありますか。

○和氣氏 小児科ではないんですが、伝え聞くことはありますね。多分、月に何件かは、南部医療センター・こども医療センターの子供が多いものですから、特に救急室を24時間オープンをしていると、救急室に来る患者さんの6割、7割は子供なんですよね。中には虐待絡みじゃないかなというような患者さんも連れて来られる。

救急の窓口で医者が診察をした時点で、虐待の可能性ありと判断した場合には、もうその場で児童相談所なり、あるいは警察までいっているかどうかはわからないのですが、その報告はしているようです。大体、翌日前の日にどんな患者さんが来たかという報告会がありますが、そういうときに僕にも報告があがってきますので、それを聞いていると意外に多いんだなと思います。

○司会(玉井) 児童虐待に関しては、実際疑わしい場合は、親にも何も相談はしませんね。すぐ児童相談所に通報する。

何かこれに関して追加していただける方はいらっしゃいますか。

○下地氏(ふれあい広報委員)

浦添で内科を開業している下地と言いますけれども、僕は学校医をやっているので、診察をやるんですけど、よく子供たちが腕にアザをつくるんですね。内出血を。子供たちは「肩パン」と言ってお互いにふざけっこをしてやっているんですよね。一応みんなこれもチェックして先生に報告をするんですけど、その中にたまにいじめが見つかったとかというふうなこともありますね。肩パンだからといって、あまりそのまま見過ごさないようにしてはいます。

○司会(玉井) やはり小さなところから見つけないといけないので、学校健診とかそういう場でもときどき注意して見るようにしています。

あと、0.5%の件はちょっとわからないので、どうもすみません。あったかもしれませんね。かなり好意的な方がいらっしゃるようなんですが…。

山田委員からの質問をちょっと読み上げさせていただきんですけれども、高齢者の方でよく起こりがちなんですけれども、お医者さんに「なんで薬を切らしたの。息苦しいだろう。死ぬこともあるよ」と言われたと。患者さんは黙った様子で処方箋をもらって診察室を出て行ってしまった。私の知人だったということですね。「年金前には金も切れるんだよ」ということで淋しそうに漏らして薬局に行ったということです。いわゆる年金で生活をしていらっしゃる方は、経済的にかなり厳しいと。

我々はちゃんと薬を飲まないとだめじゃないということは平気で言う、あまりその方の経済状態までを気にして言わなかったなあということを反省しております。ちゃんと薬を飲まなくては血圧が上がって危ないよとかというのは、その方のことをおもんぱかって言っているつもりなんですけれども、それが実はその方の心を傷つけていることもあるのかもしれないなと思った次第です。これに関して何か山田委員から追加することがありますでしょうか。

○山田君子委員(沖縄県老人クラブ連合会)

今、先生が読み上げられたとおりでございます。本当に先生方も真面目で熱心な先生はご丁寧に、「あんた大変だよ。こういうことをしたら、ひょっとしたらもう苦しくなって死ぬこともあるんだよ」というふうに諭されたんでしょうけれども、この患者さんにしては、お金の切れ目が薬の切れ目で、命の切れ目にもつながると思うことで、やっぱり自分自身も非常に嫌な厭世心を持っている方なんですよね。年金でわずかな生活していると、本当に薬を3つも4つも、いろいろもらってちゃんとしていると負担が大きいと。たまにいろんな血液検査をしたりすると負担が大きく大変らしいんです。そういうことで先生は熱心にちゃんとおいでよとおっしゃったんでしょうけれども、本人にしたらやっぱり世の中が嫌になったとか、病気もあるし、年金も少ないし、だんだん収入は、年金にも税金が取られるし、負担は大きくなるしということで、これも医療制度の問題ですよね。社会的な背景でこういうことになっているから、自分も厭世心を起こして死ぬよと言われて、その一言でやっぱりショックを受けたらしいんですね。本人の背景というものはそういうものですので、先生方もお忙しいし、そこまで見抜いていただきたいというのは難しいことかもしれませんが、長期間接触しているといろいろと雰囲気とかいろんな服装なり何なりで、そこらへんまで気を遣って、年金が少ないんだったらいろいろとソーシャルワーカーと相談することもあるんだよとか、いろいろとちょっと頑張れよとか、命のほうが大事だよと一言おっしゃれば、この人はどれだけ助かったんだろうというような感じがいたしましたので、私も社会的な医療制度の問題、いろいろ世の中の政治的な問題でこういうふうになったんだなと思うと、私も胸がきゅっとなりましたので、これは最近あったことですのでお知らせしておきます。以上です。

○司会(玉井) 医者は一生懸命言ったつもりだけれども、特に経済的にかなり厳しい方に対しての言葉というのも、我々はそれなりに気をつけないといけないのかなと思いました。これに関して何かご発言のある方、いらっしゃいますか。

○又吉章元委員(沖縄県経済同友会)

今の患者の背景を知ってくださいということなんですけれども、皆さん、人間、得手、不得手もありますし、基本的にはお医者さんは別に心理学者というか、それではないわけですから、基本的には病気を治していくというのが第一義なので、それほどこういうことばっかり気にしていては、本来の医者としての技術的なことをおろそかにされては非常に困る。逆にさっきおっしゃったチームワークということで、そこをある程度、もし補完できるとすると、例えば看護師さんは大体そばで見ていらっしゃいますよね。そうすると人間、ほかで見ているほうが非常に冷静でよく見えるという部分もあると思うんですよね。だからそういう意味では医者と、看護師さんの連携というか、医者はこういうふうに言っているんだけれども、どうも看護師さんのほうから見ると、意外と、もしかすると医者本人よりは見えているのかもしれませんし、また、医者本人はあまりそういうことばかり気にするよりは、やっぱり本来の技術的なことをきっちりやっていただいたほうがいいのかなというか、医者に無頓着になれと言っているわけではないですけどね。あまりそこに気を遣うようなことばっかりすると、本末転倒になるんじゃないのというふうな気はします。

○又吉民人委員 僕はやっぱり技術者であると同時に人間的なものも非常に高めていただきたいと思いますね。病は気からというのはいろんな意味があると思いますけれども、やはりお医者さんから言われる言葉によって、治った気がするし、極端に言えばそのまま治ってしまうかもしれませんしね。一言によって、また、がくっときてしまうこともあるでしょうし、先ほど和氣先生がおっしゃったみたいに、適切な言い方というのはあると思うんですよね。性格もありますし。先ほどのテキストにありましたように、死生観とか、価値観とかいろんなものがありますので、本当に難しいと思いますけれども、昔は「医は仁術」といっていたようですけれども、最近は技術的なものが非常に難しくて、なかなかそういう「人間とは」というようなものをお勉強する時間がないと思いますけれども、僕はやはり技術的なものと同時に同じぐらいの重さでお医者さんにはそれをお願いしたいと思いますね。裁判官の前で、裁判の判決を受けるような気持ちでいる方も多いと思うんですよね。その一言によって非常に安らぎを与えることもあるし、そこはやはりご自分のもっている職業的な重みといいますか、そのへんをよく認識していただいて、やっぱり人間とはいかなるものかと。どういうふうに対応してあげたら一番いいかというふうな、ある意味ではお坊さんみたいな、ある意味ではキリスト教では牧師さん、神父さんみたいな、そういうようなお気持ちも持つようなお勉強をぜひしていただきたいと私は思うんですけども。

逆に言えば、先ほど阿波連先生がおっしゃったような、それだけ期待は大きいと思うんですね。それぐらい期待は大きいと思いますので、ご自分のもつ一言の重みというのをやはり強く認識していただきたいなという感じです。

○司会(玉井) 山田委員どうぞ。

○山田委員 あまり気にしないで、ちょっと気にしていただいて、優しい言葉を添えていただいてということで。やはり患者さんは病気として診るんじゃなくて、人間ですから、やっぱりお医者さんは熟練なさって、そこらへんちょっと言葉を添えて、患者さんというのは、先生は神様みたいに思っています。病気をしたらすがるのはそこしかないんですよ、本当の話。だから先生はゆとりをもって気楽に診療もできるような医療体制もつくってほしいし、そういう願いもあるんですけれども、やはり患者さんの気持ちもちょっとは察知してくださるぐらい、そういうような気持ちも培っていただきたいと、私はそう思いますね。

それから、介助している人は患者さんの誘導とか、血圧を測りましょうとか、これはやっぱり看護師の力でしょうけれども、熟達していただいて、「今、先生そうおっしゃったけど、頑張ってくださいよ」とか、「きっとまた何かがあったら、私に相談するのよ」とか、ちょっと媒介的なものも診療所とか病院にはあったらすごいなと思いましたね。

○司会(玉井) 医者が話をしているだけではなくて、看護師さん、または受付の事務の方、そういう方たちもやはり医療を担っております。そういう方たちの様々な言葉というものもやはり大事ですし、補完していくと思いますね。

では、新報の新垣さん、どうぞ。

○新垣毅委員(琉球新報社)

個人的に思うこととちょっと取材を通して見たことと、それで感じていることなんですけれども、大切なのは不安に思っている患者の不安を聞くというところじゃないかなと。そういうのが時間の余裕がなかったりとか、聞いてあげられるというような、なかなかお医者さんの性格もあるかもしれませんけれども、やはり患者は不安がっているのですから、そういう人との信頼を得るというのは、人の話を聞くというところからしか始らないと思うんですね。

ただ、今の非常に過重労働の状態の中で、そういった忍耐強いことがどれだけできるかというのも体制的にも難しいかもしれませんけれども、例えば先ほどからあるようなチーム医療の中で、救急患者さんが待っている間にトリアージというのがありますよね。そんな感じでよく研修医の方々が回ってくるんですね。ああいうのは非常に心の励みになると思います。待ち時間の中に「大丈夫ですか」とか、「あとどれぐらい待ちますよ」とかいう一言があるだけで、非常に待っている患者としても不安が取り除かれるところがあると思いますね。あと、看護師さんの対応も、どういう不安をもっているのかというのを日頃から話を聞いたり観察をするという、あるいは案内の方とかも含めた病院全体がチームになってまず聞くと。不安を取り除くという態度で臨むというのが非常に重要なのかなと。

ドクターハラスメントという言葉が出てきた社会的な背景としては、インターネットや友人関係の中の情報でどこの病院はどうだったとか、やっぱり僕らも模合(モアイ)の場でそういう話題が出るわけですね。ものすごく情報が豊富になってきたというのがあって、自分たちの不安を、不満を医者にぶつけてみようということのきっかけになるような言葉がドクターハラスメントだと思いますね。ある意味患者の権利意識みたいなものが少し芽生えているような感じもあるので、ものを言いたいという患者は多いと思います。そのものを言いたいという患者に聞く耳をもてるかどうかというところが、非常に過重労働の中で大変だと思うんですけれども、そういうことが問われているのかなという、私の率直な感想です。以上です。

○司会(玉井) 金城委員からも何かありますか。

○金城尚美委員(沖縄県土地改良事業団体連合会)

私は、今回のテーマを宮古・八重山までメールで送ったのですが、皆さんやはり「ドクハラ」という言葉自体も知らなくて、今回のことに関しては何の情報も得られなかったんですが、最近になりまして、これはドクハラとは言わないかも知れないけどと聞いたのが、90歳になるおばあちゃんが動けなくなって、これは大変だということで救急車を呼んで病院に検査してもらいにということで呼んだらしいんですよ。首も動かしたら響くようなぐらいだったらしいんですけど、そこに救急隊員が3名来て、年配の方が「早くしないと、もう私たちは忙しいんだから」と「なんで、少しでも動かないの?」とかって、なんかきついことを言われたようなんですよ。これはドクハラではないけれど、おじいちゃん、おばあちゃんにとってみれば、救急車も病院の一部なので、この話をしたら「こんなふうにして言われて…、自分はあの救急隊員は、もし自分にまた何かあった場合は二度と来てほしくない」と言っていたということを聞きましたので、救急隊員は管轄が微妙に違うのかなとは思いますが、一言報告だけ、伝えておきます。

○司会(玉井) 救急隊員は消防署の管轄ではあるんですけど、いろいろ話し合う機会はありますので、そういうときにお話もしておきたいと思います。

あと、待ち時間の間にいろんな方が声をかけるというのはとてもいいと思います。やはり放ったらかされているというイメージが強いと思うんですね。特に大きな病院は。そうすると、やはり不満感は強いようですので、待ち時間の間もだれかそこに行ってちょっと声かけるとか、そういう細かい配慮があれば待ち時間の中も、やはり放ったらかされているという、そういう不安感をぬぐうことができるのかもしれませんね。

そのほかに何かありますか。

どうぞ。

○福原徹委員(日本青年会議所沖縄地区協議会)

まずは自分の経験ですけれども、ちょっと足に傷があって長靴を履いて、多分、ばい菌が入ったんだと思うんですけれども、足がだいぶパンパンに腫れて熱発までして、ある病院に行ったときに、「あんた痛風です」と決めつけられた言い方をされて、「痛風の薬を出すから、明日にでも取りに来い」ということでした。結局、友人に医療に詳しい方がいたものですから、聞いたら、「皮膚科とか行ってみたら」ということで皮膚科に行って、「炎症かもね」ということで、炎症を抑える薬をもらって治りました。あのときカチンときたので思い出して、今でもカチンときているんですけど。

もう1つが、自分の友人なんですが、できものができまして大きい病院に見せに行ったら、これは大変だということで、ちょっと手術しましょうねと。要するに「中に膿が溜まっているから、これ取り除きます」ということで、2、3人くらいの先生たちが見て、「じゃ君、処置しておきなさいと」ということで処置されたらしいんです。そしたら、一向に痛みが治まらないからということで、その後も代わり番こで2〜3人の医者が次々に別の処置をしても結局だめで、最後には「ちょっと、しばらく我慢しておいてね」ということで、結局は専門病院に移されたというのがありまして、これはモルモットじゃないかと思いました。

本来、先生たちというのは、先ほどから出ていますように神様というぐらいの、本当に自分たちがわからない体の異常を察知していただいて、よく痛みを和らげるとかいろんな形でやってくれるところなので、せっかくの医療を台無しにすることを根絶させることを、やはり皆さんで話し合わないといけないんじゃないかなというふうに非常に今思ってます。

医療には感謝しています。なぜなら、うちのおふくろも、今、透析患者で、ずーっと医療に依存しないと生きていけない体です。うちの嫁もピロリ菌でやられているので、ずーっと病院に定期的に通っているものですから、本当に医療は大切なんですね。ドクハラは、普通の先生方がやっていることじゃないと思うんですよ。だからそういう一部の良くない人達をいかに医師会の皆さんが、その先生たちとコミュニケーションをとって、諭すようなシステムづくりをするかというのが、ドクハラの対策になるんじゃないかなと今思った次第です。

○司会(玉井) どうもありがとうございます。

説明責任、インフォームドコンセントという言葉がありますけれども、これは痛風だと決めつけられてしまって、そういう言葉がやはり傷つきますよね。そういうことに関しては、行き違いも、思い違いもあるかもしれません。そういうものも含めて、いろいろなクレームとか様々な行き違いがありましたら、こういうことを言われた、ああいうことを言われたということも率直に、正面きってその先生に言えない場合は、先ほどのホットコールのほうにお電話をしていただくとか、そういう形で我々も自浄作用というんでしょうか、そういうものをしっかり発揮していける1つの専門家の集団として、やっていければなと思っております。時間も押してまいりまして、大城委員からもう1つ質問があります。

看護大学に助産師コース、今、助産師がいなくて大変な状況になっているんですね。そういうことで、助産師コースを新設するということになったんですけれども、それに関して県医師会は何もアクションをしてないんじゃないですかということで、お叱りを頂いております。

この件について、大城委員説明していただいてよろしいですか。

○大城委員 署名活動をしていた女性団体がありまして、この中に医師会というのが入ってないものですから、それで医師会は関係はないんですかというふうに書いたんですけどね。

○司会(玉井) 県立看護大学に助産学の専門コースをつくろうということで、今、気運が盛り上がっているんですけれども、医師会はそれに関わっていないんですかということです。これに関しては宮城会長、どうなんでしょう。

○宮城会長 県立大学に助産師コースを設けるということは、実は去年の12月に医師会、それから看護協会、助産師会、それから産婦人科医会、連名で知事に要望書を出しているんです。ただ、そのあとにこの運動が出てきていると思いますが、その運動には医師会は呼びかけられていませんし、参加はしていません。

なぜ、こういう問題が起こってきたかということですが、産婦人科医が不足しているということがはっきりしてきていますし、そういう中で看護師の内診問題というのがあったんですね。なぜ看護師の内診問題が出てきたかといったら、助産師が圧倒的に不足しているということがはっきりしてきたわけです。ですから、その内診問題に端を発して、助産師の不足というのがはっきりしてきたんです。特に沖縄は100人近い助産師が不足しているというデータが出てきたものですから、助産師を増やすということです。これは、去年の11月の知事選のときに仲井眞さんに話をして、医療界ではこういう問題になっている。助産師が不足しているからということで、助産師養成というのを要望したんですよ。そのときに仲井眞さんはそれは必要だということで、助産師はどうしても養成しないといかんという話があったものですから、暮れに助産師養成を4つの団体で要望したというのが12月ですね。

それから、5月30日に県民の会で、浦添看護学校に助産師コースを設置してほしいという、そこで要望書をあげて、これも知事に要望書を出しております。2つの要望書が出てきたものですから、県としてはどっちか1つにしてくれとは言わないんですけれども、どっちが先になるのかということで調整をしてきたということで、その中で看護大学に助産師コースは8月に書類を出せば、来年の4月にはオープンできるということがはっきりしてきたものですから、それに対して助産師会と産婦人科医会と、それから医師会が連名で要望書をあげることにしております。これは近々、知事のほうに一本化をして要望書をあげるということになっておりますので、医師会はそうい形での関与はしております。

○大城委員 ありがとうございました。私たち婦人連合も、直接知事にお会いしまして要望したこともあります。それに対して医師会はどう関わっていらっしゃるかということでした。ありがとうございました。

○司会(玉井) その他に何かありますでしょうか。

○喜友名朝春委員(沖縄県社会福祉協議会)

きょうの会議の最初のときに、医師会のイメージアップ戦略の3つのCMを見せていただいたんですけれども、それにあと1つ加えてみてはどうかということで、診療する側と患者さんという立場を越えて、やはりこれから在宅医療ということになると、どうしても地域の中で地域との連携というのが出てくると思います。これは福祉の現場であるし、あるいは保健の分野だろうと思うんですけれども、そういう地域の中で医師が自ら汗をかきながら国民の医療を守っているというような状況も示していいんじゃないかなと思っておりますので、これ提案しておきたいと思います。

○司会(玉井) 地域医療というものを盛り上げるために、様々な力を密接にして、ゆいまーるで乗りきらないと、これからの高齢者医療というのは支えられないんですね。これはもうはっきりしています。そういうことのために医師会が何をすればいいか、どういうことを社会に発信すればいいかということを真剣に考え始めたとご理解いただければと思います。そうしないと、これからの医療というものが成立することはまず無理でございますので、ぜひ皆さんの協力とご理解をいただきながら、我々の力とさせていただきたいなと思っております。

○平良武委員(沖縄タイムス社)

先ほどから聞いていてドクハラはかなりマイナスイメージの言葉なんですけれども、逆に考えるとこういったことを医師会がやったというのは、今後も含めるとなかなかいいのかなと思っております。というのは、医療過誤の裁判が最近よく起こりますけれども、14、15年前までは裁判を起こすこと自体がかなり難しくて、要するに医者というと神様だし、ものも言えない。あるいは話もできないというイメージが随分変わってきて、患者の権利意識が高まることでドクハラというふうな言葉も出てきて、そういうことで医師会の皆さんがそういったことに取り組もうというふうな動きが出てきたというのは非常にいいことだと思います。

確かに長時間労働で大変だと思うんですが、もっとこういう機会が増えていけばイメージアップにもなっていくのかなと。感想も含めてですが、そう思います。

○司会(玉井) 力強いお言葉であったと思います。きょうは長い間、ドクターハラスメントについてご懇談いただきましてありがとうございます。きょうはこれでお開きとさせていただきたいと思います。お疲れ様でございました。