食道癌治療の現況とエビデンス

琉球大学医学部器官病態医科学講座病態消化器外科学分野

西巻 正

【要 旨】

食道癌に対する標準治療は現在も食道切除であるが、至適な切除範囲に関しては 国際的合意は得られていない。本邦では3領域郭清を伴う開胸食道切除が普及し、 良好な生存率を達成している。手術に付加される補助化学療法あるいは補助化学放 射線療法が真に有効であるという確固としたエビデンスは乏しいが、最近のmetaanalysis ではその有効性が示された。近年、根治的化学放射線治療が手術と同等な 根治効果を有することが示されたが、本治療法に特有な急性期毒性と晩期障害が問 題である。さらに根治的化学放射線治療では局所再発の頻度が高く、そのような症 例にはsalvage手術が必要となる。沖縄県では食道癌発生件数が少なく、県内で食 道癌治療専門医を育成するには特定の施設に患者を集中させる必要がある。それに 加えて、検診による早期病変の発見が食道癌の治療成績の向上に重要である。

はじめに

近年日本国民の死因は悪性腫瘍が常に第一位 を占め、今のところ改善の兆しはない。また、 癌治療の成績に地域格差があることが明らかに なり、癌治療の均てん化と癌死亡率の抑制が国 政の重要な課題となった。

食道癌は発生部位が縦隔最深部という解剖学 的制約、早期に全身臓器に転移する腫瘍特性、 そして大半が栄養障害を伴った高齢者という患 者要因のため、最も治療が難しい消化器癌の一 つである。しかし、最近様々な治療法が登場 し、食道癌の治療は大きな進展を見せている。

本稿では食道癌治療の現況とエビデンスを概 説し、その有効性と問題点を述べる。なお、誌 面の都合上、早期食道癌に対する内視鏡治療は 割愛させていただく。

手術療法

外科的切除が現在も食道癌に対する標準治療 であることは国内外で共通の認識である。しか し、至適な切除範囲に関しては国際的な合意が 得られていない。

食道癌は縦隔リンパ節に限らず、頚部や腹部 リンパ節にも高率に転移する。そのため本邦で は根治性を追求して1980年代よりこれら3領域 のリンパ節を徹底的に郭清する3領域郭清が普 及してきた。食道疾患研究会の食道癌全国登録 集計報告書によれば1999年に登録された2,972 人の食道癌患者の63%が手術療法で治療され、 手術が施行された1,817人の35%が3領域郭清 を受けている。2002年の同報告書では3領域郭 清施行例の大多数を占める深達度T3(食道壁 全層に癌が浸潤した病変)788例の5年生存率 は42%と良好な成績を示した。

一方、欧米、特に米国では食道癌は全身病で あるという認識が一般的で、嚥下困難改善を主 目的とした非開胸食道抜去が主流である。しか し少数ながら欧米でも3領域郭清を導入した施 設もあり、わが国と同様に良好な治癒率を達成 している。

3領域郭清は耐術限界に近い大侵襲を伴う術式のため、手術死亡は5%以下と許容範囲内で あるが、術後合併症は60〜70%と高率である。 そのため、本術式の遂行には練達した手術手技 だけでなく、経験豊富なスタッフによる術中・ 術後の集中管理が必須である。最近、体腔鏡を 用いる低侵襲手術が普及しつつあるが、このよ うな小切開術式でも3領域郭清後の合併症の発 生は抑制されていない。

また、3領域郭清の症例が蓄積するにつれて、 根治手術として本術式の限界も明らかになっ た。3領域郭清で根治が期待できるのは転移リ ンパ節個数が4個以内で、転移の広がりが2領 域以内の症例に限 られる1)。腫瘍の 転移がこれ以上に 高度になれば、3 領域郭清を行って も治癒は望めな い。このような食 道癌は画像で遠隔 転移を認めなくと も、全身病として 対処する必要があ る。

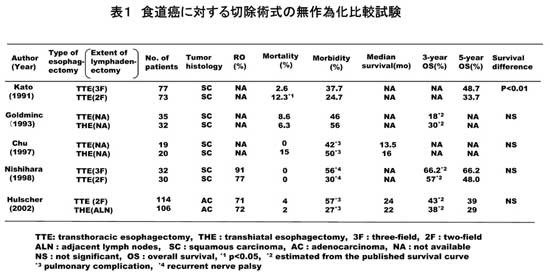

食道癌に対し て、どのような術 式が有効であるか を検証するには大 規模な無作為化比 較試験(RCT)が 必要である。しか し、術式自体を対 象としたR C T は これまで5 つしか なく2)(表1)、4つ のR C T では有意 差が検出されてい ない。

補助療法

進行食道癌では 完全に腫瘍切除が行われても術後に再発する場合がまれではない。 そのため、治癒切除の対象となる患者に再発予 防を目的とした化学療法あるいは放射線治療が 補助療法として行われることが多い。わが国では 術後に補助療法が施行されることが一般的であ ったが、最近は欧米の影響を受けて術前に補助 療法を行う場合が多くなってきた。

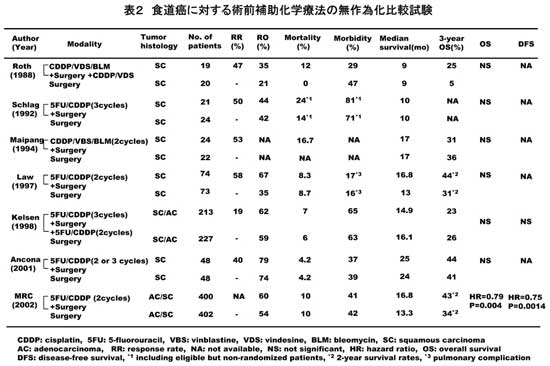

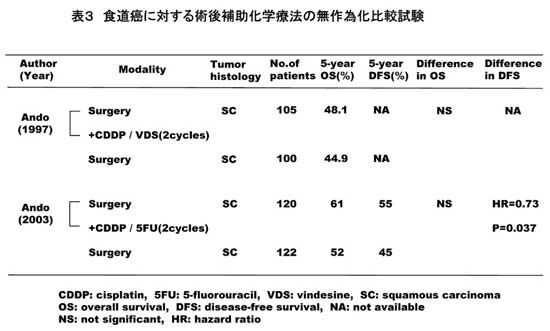

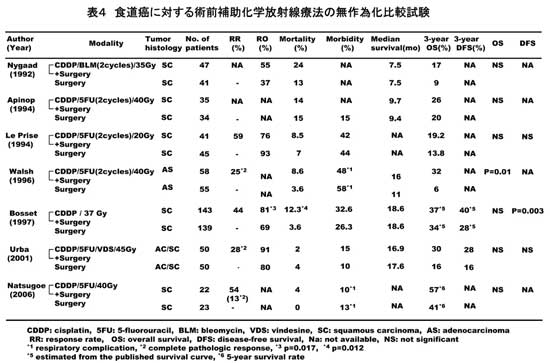

しかし補助療法が生存率を向上させるという エビデンスは乏しい。すなわち、これまで施行さ れた術前あるいは術後化学療法の効果をみた RCTは9つ、術前化学放射線療法のRCTも9つあ るが、補助療法による生存率の上乗せ効果が検出できたRCTはそれぞれ1つずつにすぎない2〜5) (表2〜4)。しかも術前化学放射線療法の有効性 を検出したWalshらのRCT(表4)では、手術 単独群の3年生存率が6%と、欧米の一般的成 績と比較しても著しく不良であることから研究 の質そのものが疑問視されている。

治療効果をみる最も信頼性が高い方法は過去 に行われた総てのRCT を包括的に解析する meta-analysisである。最近報告されたmetaanalysis では術前化学放射線療法は有意に、そ して術前化学療法はある程度に手術単独より生 存率が優ることを示している6)。これを根拠に 欧米では術前化学放射線治療が一般的になって いる。

表2〜4で示すように補助療法で投入される 放射線量は40〜50 Gy、化学療法はCDDP+ 5FU が多い。最近ではこの2剤だけでなく、 paclitaxel、docetaxel、carboplatin、irinotecan などの新規抗癌剤も組み入れた第2相臨床 試験が精力的に行われている。

根治的化学放射線療法

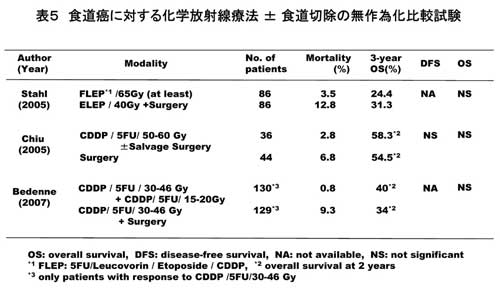

近年、CDDP+5FUなど抗腫瘍効果が高い 化学療法と50Gy以上の放射線治療を併用する ことで食道切除とほぼ同等な根治成績が得られ ることが報告さ れ、食道癌治療に 大きなインパクト を与えた。手術と 根治的化学放射線 治療を比較した最 近のRCTでも観 察期間は短いもの のそれを裏付ける 結果であった7〜9) (表5)。

食道切除と比べ た化学放射線治療 の利点は食道温存 が図れることであ るが、欠点は進行 癌になるほど完全 な腫瘍消失(CR) が難しいことであ る。ほとんどの報 告で組織学的CR 率、すなわち真の CRは30〜40%に とどまっている。 CRを達成できな かった患者はいず れ腫瘍が増大し、 結局嚥下困難も改 善しないまま原病死することになる。

そこで、まだ切除が可能な患者にはsalvage 手術が必要となる。しかし、根治を目的とした 化学放射線治療では手術を避けるため限界に近 い抗癌剤と放射線が投入されているので、salvage 手術は手技的に難しいだけでなく高い手術 死亡率(平均10%)と重篤な合併症発生率を 伴う手術となる。進行癌が大半をしめる食道癌 患者に対して、食道切除と同等な生存率を得る にはこのようなsalvage手術が必須であると現 在は認識されている。

さらに根治的化学放射線治療の経験が増すに つれ、本療法では骨髄抑制や消化器毒性などの 急性期毒性だけでなく、CRが達成された後に 出現する晩期障害も重大な問題であることが明 らかになった。食道は心臓と肺に囲まれて走行 するため、放射線照射の影響で放射線肺臓炎を はじめ心筋梗塞、心不全、難治性胸水・心嚢水 貯留などがまれではない。

このように根治目的の化学放射線治療には特 有の問題があり、安全で効果的な治療には十分 な知識と経験を有する放射線治療医と腫瘍内科 医が不可欠となる。とはいえ、臨床病期I期の食 道癌は化学放射線治療で高率(80〜90%)にCR が達成され、局所再発しても簡便な内視鏡的粘 膜切除で救済できる場合が多い。今後、本療法 がI期の食道癌に対しては有力な根治治療の選択 肢となるだろう。

沖縄県の現状と問題点

平成18年度の沖縄県 がん登録事業報告書に よれば、沖縄県で診断 される食道癌患者は年 間100人前後である。 過去5年間に琉球大学 第一外科を受診した食 道癌患者は130人(年 平均26人)で、うち約 半数の63人が切除不能 進行癌あるいは臓器機 能低下で手術の適応外 とされた。その結果、同時期の食道切除件数は 年平均13件であった。また、沖縄県下の第一外 科関連病院でも食道癌手術はほとんどが年間5 件以下にとどまっている。

琉球大学第一外科と関連病院の状況がそのま ま沖縄県全体の状況を表しているとは限らない が、この状況から沖縄県で発見される食道癌患 者のうち相当数の患者は高度進行癌や臓器機能 低下という理由で根治治療の適応から外れると 想像される。そして残り少ない患者が沖縄県下 の基幹病院に分散して手術を受けていると思わ れる。

この現状は沖縄県の食道癌治療、特に食道癌 手術に対して2つの大きな問題を提起している。

一つの問題は沖縄県下では食道癌治療の専門 医の養成が極めて困難であるということであ る。食道癌治療専門医の育成にはある程度以上 の症例数を経験させる必要があるが、沖縄県の 食道癌発生件数は他県と比較してかなり低く、 したがって1施設あたりの症例数はさらに少な くなる。琉球大学第一外科と関連病院の実情か らみて、年間10件以上の食道癌手術を経験で きる沖縄県の施設は極めて限られると思われ る。一方、他県では年間食道切除件数が30件 以上の施設は少なくない。

もう一つの問題は、沖縄県では根治可能な数 少ない食道癌患者が複数の施設に分散される結 果、食道癌根治手術の経験が乏しい外科医と麻酔科医そして看護師が、難度の高い手術と術 中・術後の循環・呼吸管理を行わざるを得ない ということである。この2つの問題から、沖縄 県の食道癌治療の状況はかなり厳しいと思われ る。食道癌の場合、良好な治療成績は外科医に よる手術だけでなく、経験豊かな麻酔科医と看 護師による適切な術中・術後管理があってはじ めて達成される。

しかし、同時に問題解決の方向も明らかであ る。すなわち、癌治療の専門医が多数勤務し、 充実した手術室とICUに加えて放射線治療設備 を有する施設に患者を集中させることが一つの 方法である。こうすれば沖縄県でも食道癌治療 専門医と医療スタッフの育成が可能で、より安 全で良好な治療成績を期待できる。

もう一つの方法は検診をもっと普及させて、 より早期の段階で食道癌を診断し治療すること である。食道癌でも早い病期の治療は安全かつ 容易で治癒率も高い。沖縄県民の検診率を上 げ、早期病変の発見率を高めるために県医師会 の果たす役割は大きい。最近、他県では食道癌 早期病変の割合は30〜40%に達している。

おわりに

かつて食道癌に対する根治治療は切除以外に はなかった。近年、より精度が高い術式が普及 するとともに抗腫瘍効果が高い補助療法や有望 な非手術的治療も導入され、食道癌治療は大き な進展をみせている。しかし、その有効性を科 学的に証明するエビデンスは少なく、しかもそ のほとんどが欧米の成績である。欧米では手術 のコンセプトと精度が本邦と異なるだけでな く、食道癌そのものが扁平上皮癌から腺癌に変 わっている。このような現状では欧米の成績に 基づいてわが国の食道癌治療を行うことは難し い。本邦の食道癌患者に対して有効な治療法を 開発し、正しく評価するには本邦での臨床試験 が重要である。

文献

1)Nishimaki T, et al: Outcomes of extended radical

esophagectomy for thoracic esophageal cancer. J Am

Coll Surg 186: 306-312, 1998.

2)Nishimaki T, et al: Recent changes and future roles of

esophageal cancer surgery. Ann Thorac Cardiovasc

Surg 10: 324-332, 2004.

3)Lee JL, et al: A single institutional phase III trial of

preoperative chemotherapy with hyperfractionation

radiotherapy plus surgery versus surgery alone for

resectable esophageal squamous cell carcinoma. Ann

Oncol 15: 947-954, 2004.

4) Burmeister BH, et al: Surgery alone versus

chemoradiotherapy followed by surgery for resectable

cancer of the oesophagus: a randomised controlled

phase III trial. Lancet Oncol 6: 659-668, 2005.

5)Natsugoe S, et al: Randomized controlled study on

preoperative chemoradiotherapy followed by surgery

versus surgery alone for esophageal squamous cell

cancer in a single institution. Dis Esophagus 19: 468-

472, 2006.

6)Gebski V, et al: Survival benefits from neoadjuvant

chemoradiotherapy or chemotherapy in oesophageal

carcinoma: a meta-analysis. Lancet Oncol 8: 226-234,

2007.

7)Stahl M, et al: Chemoradiation with and without surgery

in patients with locally advanced squamous cell

carcinoma of the esophagus. J Clin Oncol 23: 2310-

2317, 2005.

8)Chiu PW, et al: Multicenter prospective randomized trial

comparing standard esophagectomy with

chemoradiotherapy for treatment of squamous

esophageal cancer: early results from the Chinese

University Research Group of Esophageal Cancer

(CURE). J Gastrointest Surg 9: 794-802, 2005.

9)Bodenne L, et al: Chemoradiation followed by surgery

compared with chemoradiation alone in squamous

cancer of the esophagus: FFCD9102. J Clin Oncol 25:

1160-1168, 2007.

著 者 紹 介

琉球大学医学部器官病態医科学講座

病態消化器外科学分野

西巻 正生年月日:昭和29年2月6日

出身地:新潟県 柏崎市

出身大学:新潟大学医学部 昭和54年卒

略歴

昭和54年 新潟大学医学部卒

昭和54年 新潟大学医学部附属病院医員

昭和60年 新潟大学大学院医学研究科修了

平成元年 ミュンヘン工科大学附属病院訪問研究員

平成4 年 新潟大学医学部附属病院助手(第一外科)

平成9 年 同講師(第一外科)

平成10年 米国コーネル大学、MDアンダーソン

がんセンター、南カルフォルニア大学

訪問医師

平成12年 新潟大学医学部助教授(第一外科)

平成13年 新潟大学大学院医歯学総合研究科助教授

(消化器・一般外科学分野)

平成14年 琉球大学医学部教授(第一外科)

現在に至る専攻・診療領域

消化器外科、特に食道・胃癌外科その他・趣味等

ウォーキングと読書

Q U E S T I O N !

問題:食道癌の治療で正しいのはどれか、2つ 選べ。

- 1)標準治療は外科的切除である

- 2)3領域郭清の合併症発生は鏡視下手術で抑制される

- 3)標準的化学療法剤はブレオマイシンである

- 4)化学放射線療法は手術と同等な根治効果がある

- 5)Salvage手術の手術死亡率は2%以下である

CORRECT ANSWER! 6月号(vol.43)の正解

問題:いわゆる軟骨ピアスは避けておいた方が 良い理由を2つ選択せよ。

- 1)開けにくい

- 2)化膿しやすい

- 3)ケロイドや耳介軟骨炎になったら治療が困難

- 4)抗生物質が効きにくい

- 5)神経があるから

正解 3)、4)