マスコミとの懇談会

会場風景

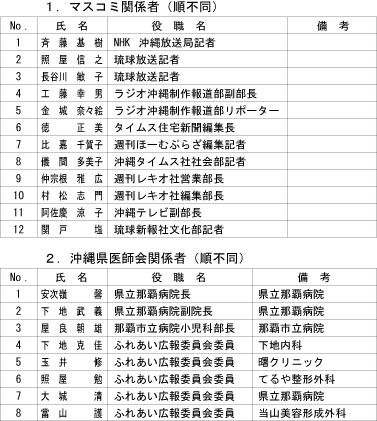

去る2月9日(木)那覇市医師会館において 標記懇談会を開催した。今回は、4月1日より 開院予定の「沖縄県立南部医療センター・こど も医療センター」について広くマスコミ各社に 周知を行うべく、県立那覇病院の安次嶺馨院 長、下地武義副院長にご講演頂いた。

懇談では、新病院の機能、組織体制、理念、 診療目標の説明があると共に、県立那覇病院か らの患者搬送や、移転に伴う診療制限について は、県民へ周知頂くようマスコミ各社に対し要 望があった。(※詳細については本会会報4月号 44〜75ページに掲載の「医療に関する県民と の懇談会」の内容と重複のため省略する。)

なお、講演に引き続き、以下のとおり質疑応答が行われた。

質疑応答

琉球放送 長谷川氏

アクセスが良いので、県内全域から患者さんがこられるかと思う。大きな病院は長時間待つ イメージがあるが、その部分はどうやって解消されるか。

安次嶺院長

おっしゃる通りだが、患者さんも自分の病気 はどこに行ったほうが良いのか知って頂きた い。こども病院だからそこに行けばいいだろう という感じで来られると絶対に待つことにな る。なぜなら重症な患者さん、急を要する患者 さんを先に診ることになるため、症状が軽い患 者さんはどうしても待っていただくことにな る。軽い方は地域にはかかりつけ医の立派な先 生方がおられるし、そこに行けば直ぐに診ても らえる。もちろんそこから紹介を受けて来られ た方は当然それなりの対処を行う。でも、紹介 状なしに来られたからといって断ることは勿論 ない。極端にそこに集中するということはお互いにとってあまり良いことではないと思う。そ のためにも一般市民の方々には、病状に併せて 病院を選んで頂きたい。

當山副会長

是非、多くの県民にご理解頂きたいと思う が、これまでのように、直接的に病院に行くと いうシステムは無くそうとするのが国のやり方 である。病院によって特徴を出し、そのような 患者さんが紹介状を持っていくというかたちに するのが国の在り方であるので、医療は普通の 商売のようにはいかない。特殊な部分があるの が医療で、財源的な問題もあり、これからはそ ういう時代になってくるのではないか。

下地副院長

一般外来は、電子カルテのシステムを導入す るので、かなり緩和されると思う。再来機とい う機械があり、カードを入れると行き先が指定 され、診察が何番目かを知ることが出来る。小 児の場合は、付き添いの方の携帯に連絡がいくことになり、その間、子ども達は病院内の遊び 場で遊べるようになっている。

今までのように長時間待つということは一般外来に関しては無くなると思う。

救急に関しては、押しかけられると当然難し くなる。當山先生がおっしゃったようにある科 に力を入れていこうということで、循環器系、 心臓血管外科循環器、内科の循環器、脳神経外 科、救急あたりに力を入れていこうということ で救命救急センターはそれを中心にしてやって いくことを考えている。

週刊レキオ 仲宗根氏

200床以上もっている病院は特定療養費制度 が使われる。一般の外来についてはそれで料金 を設定できると思うが、こども、赤ちゃんもそ のような形をとるのか。それとも紹介状なしで 来ても、通常の初診料をとるのか。あるいは病 院が設定した2,000円から5,000円以内の料金を 設定してとるのか。

また、こども病院を造り、高次機能となって いたので高度な医療を行うのかと思っていたの だが、今のお話を聞くとプライマリ・ケア的な ものと中部病院と連携していくということなの で、難しい手術は琉大病院や福岡の子ども病院 などに送ることになるのか。

下地副院長

紹介状の件については、国のシステムのた め、保険診療のシステムを全く我々で変えるこ とは出来ないので、紹介状を持ってきた患者さ んは初診料は取らない。その分、かかりつけ医 の先生に支払うことになる。

2点目の質問については、難病も診ることに なる。プライマリ・ケアだけではない。子ども の病気で言えば白血病の専門家が来ている。手 術は心臓血管外科の大ベテランがいるので、福 岡に送るというようなことは全く考えていな い。むしろ九州各県から来られるのではないか という自負をもって彼らはやっている。

かなりレベルの高い先生が揃っている。都心 にいくような手術も出来るようになると思う。

安次嶺院長

補足するが、例えば今、下地先生が言ったよ うに、殆どの先天性の心疾患の手術が出来る。 移植以外は出来ないのが無いというぐらいであ る。中部病院との連携については、中部病院で やっている心臓手術を新病院に集中させマンパ ワーを集中させることになる。よりレベルの高 い充実した医療が出来る。腎移植も出来る。将 来は骨髄移植も出来るようになると思う。従来 のように本土にいくことは殆ど無くなると思う。

週刊レキオ 仲宗根氏

白血病だと琉大第2内科がやっているが、そ の辺はダブらないように特徴をもってやるよう になるのか。

安次嶺院長

琉大も腫瘍血液の患者さんは多い。実はその 助教授がこの病院に来ることになったので、患 者さんもこちらに来ることになると思う。琉大 は小児ガンの中では血液の患者さんが多すぎて 困っている。そのような患者さんもこちらに来 ることになると思う。その辺はお互いに持ちつ 持たれつやっていけると思う。

沖縄タイムス 儀間氏

先日の記者会見でもスタッフが多くなると聞 いているが、実際に医者、看護師は集まってい るのか。

安次嶺院長

人集めには大変苦労しているが、今のところ は医者も看護師も9割以上集まっているので、 スタート時点ではまずまずの医療が出来ると思 うし、数年すれば100%の機能を発揮出来ると 思う。

週刊レキオ 村松氏

こども病院は色々な運動もあって出来たとい うことを聞いているが、地域医療、離島支援医 療とこども病院の機能を含めた話だが、心臓病 をもった子どもを持つと今までは県外に出て大 変な思いをしている。県内でそれが出来ると非 常に良いことだと思うが、例えばお母さん達が 宮古、石垣等から出てきて生活しなければなら ないという状況もありえるが、その辺に関して は何かお考えか。

安次嶺院長

県としてはそこまで出来ないが、NPO法人 がファミリーハウスとして遠方から来られた方 が生活できるような施設を建てることを計画し ているので、開院には間に合わないが、1年か そこらで出来ると思う。入院している子どもが ある程度よくなったらそこにお母さんと一緒に 住んで外来に通ったりできるようになる。

NHK沖縄 斉藤氏

NPOのボランティアスタッフが研修等を受 けて病院の中でサポートするという話を聞いて いるが、県内の県立病院では珍しいケースなの かお聞きしたい。また、実際にどのようなサポ ートを求めているのか。

安次嶺院長

ボランティアは今後大きな病院には是非とも 必要な方々だと思う。従来県内で大がかりに組 織されたボランティアはなかったかと思うが、 幸いNPO法人の方が大変熱心に計画を進めら れている。昨年、6 回にわたって連続して講 義・実習を行い、50〜60人規模のグループが 出来た。将来はそれを増やしていく予定だが、 患者さんのお世話もするのだが、私たちはもっ と広い意味でのボランティアを考えている。例 えば、ギャラリーを手伝ってくれる方、花を植 えたり水をかけたりする方等いろいろ考えてい る。是非多くの方が病院に来て、楽しみながら 自分の趣味に合わせて色んな手伝いをしてくれ たらと思っている。

ただ、ボランティアであっても気が向いた時 だけではなくルールをきちんと守ってもらわな くてはならない。

RBC 照屋氏

中部病院との連携だが、多くの医師が中部病 院から異動することになると思うが、果たして 中部病院の機能に本当に影響が無いのか心配な ところもある。一時的には中部病院から一旦移 動していただいて治療を受けることになると負 担になると思うが、その辺の影響はどのように お考えか。

安次嶺院長

中部病院から大きな異動があるのは小児科で ある。その他はまだない。私達はこの病院がこ ども医療センターと名前が付くことは、ここが 沖縄県全体の小児医療の最終病院であると位置 付けている。従来は中部病院がそれに近いかた ちを持っていたが今後はこの病院に設備も人も 集め、重症な患者さんはむしろ新病院に運ぶこ とになる。今まで中部病院でやってきた医療は 一部負担が軽くなるとお考え頂きたい。小児科 ではそのような体制になると思う。その他の科 では従来通り中部病院が手広くやっていくこと になる。中部だけでみれば機能低下かもしれな いが、沖縄県全体としては集約されて良いこと ではないかと思う。中部の方々は地元が機能低 下することは認められないとおっしゃるが、新 病院に優秀なスタッフが沢山揃っていれば中部 の患者さんでもそこに行って良い医療が受けられるということを考えてもらって沖縄全体とし てみていただきたい。私たちは沖縄の小児医療 をより充実させるために人の異動なり、集約化 なりをやっているつもりである。

RBC 照屋氏

親としてはやはり良い病院に連れて行きたい ということもあって、一部の病院に集中するこ ともやむを得ないと思うが、その辺の病院での 棲み分けを図ってもらうための意識付けを患者 さんにやる方法はどのようにお考えか。

安次嶺院長

恐らく普通の病気の場合は、その地域の病院 に行くと思う。ある程度は患者さん自らどの病 院にいくべきか考えてくださると思う。でも心 臓の病気だと言われると、こども病院に送って くれということになると思う。その辺は患者さ ん、お母さん達自身がある程度情報をもってい ると思うが、それが分からなくて直接新病院に 来られる方も中にはいると思う。その場合は例 えば軽い場合は地域の病院にお返しすることに なる。他の病院をサポートする役割をもって、 何でも全てここで診るということではない。 徐々にそれが定着していくのではないかと思う。

下地副院長

このように、押し掛けて来られると困るとい うアナウンスを是非マスコミの皆さんにやって もらいたい。そういう機会をこの2月、3月で持 たないといけないのではないか。このことはず っと言われている。

市立病院が今救急を6万人とっている。その 内3万人が子どもである。また、南部医療圏で はこどもの輪番制というのをやっているが、そ この患者さんが1万5千人いるそうである。新 病院が出来ると、那覇市立病院の患者さんの1 万人ぐらいは新病院に流れてくると予想してお り、更に南部医療圏の輪番制を止めることにな ると、大変困った状況になる。

棲み分けをアナウンスしないといけないの で、是非ご協力をお願いしたい。

ラジオ沖縄 工藤氏

新病院の理念の中に「働く者に生きがいのあ る病院」とある。先生方は非常に業務がきつい だろうと思うし、色んなマスコミを通じて医師 の実態、医師の生活を理解しているつもりであ るが、この中で、看護師も含めて、現場で働く 皆さんの生きがいのある病院の具体的なイメー ジをお聞かせいただきたい。

それと、臨床研修機能に関して、どんなシス テムをとっていくのか、中部病院で行われてい るようなシステムをとっていくのか、或いは新 病院のシステムを新たに構築して中部病院のシ ステムを加えていくようなかたちをとっていく のか、この2点について伺いたい。

安次嶺院長

生きがいがあると言うのは簡単だが、実際に はみんな疲弊して大変である。人が沢山いて残 業も短ければそれだけでも良いのだが・・・。

その病院に属していることが自分の満足感に 繋がるとか、あるいは社会的評価を受けるよう な職場であってほしいし、その中の一員であっ てほしい。行動目標がいくつかあるが、1番目 が「長寿県沖縄の復活のために医療をします」 と謳っている。それは、沖縄の将来の長寿を私 たちが復活させるためにやるのだが、そのため に最初にやることは、赤ちゃんにおっぱいを飲 ませる運動をどんどん広げていくこと、また妊 婦さんが問題でお母さんがたばこを吸わなけれ ば胎児が大きく元気に育つ。妊婦の健康を考 え、胎児をしっかり診て、生まれた子供達の将来の健康を考えてやるというのがこの病院にと ってあるいは沖縄の将来にとって大事だろうと 考えている。

恐らく病院の行動目標にこのようなことを行 っているところはあまりないのではと思う。こ れが私たちの病院の特徴である。

それから、365日、高度な医療、救命救急を やる。離島医療も支援する。良い医療をするこ とが生きがいに繋がると思っている。

県民から評価される医療が出来るような体制を目指したいと思う。

他の病院ではなく、なぜこの病院に働いているのかを日々自らに問いてもらいたい。

研修については、基本的には沖縄県の研修病 院群の一つである中部病院という立派なモデル に従って支援を受けつつやっていきたい。全く 独自の研修医プログラムを作るということはな く、中部のノウハウを基にこの病院の特徴をも ったものを創りたいと考えている。

新病院は始まったばかりであるので、最初の 年は5人、2年目も5人、来年は10人採ることに なる。再来年は恐らく20人採ることになる。そ うなると殆ど中部病院に近い数となる。4〜5 年後には60人ぐらい研修医がいるという状態に なるだろうと考えている。

住宅新聞 徳氏

私どもは奥さん方がよく読まれるタブロイド 判の新聞を出しているため、今、安次嶺先生が おっしゃった“赤ちゃんから始めよう生活習慣 病の予防”というのは非常に関心の高いところである。予防という点で取り組まれることは非 常に意義深いことだと思うが、具体的にどのよ うに広めようとお考えになっているのか教えて 頂きたい。

安次嶺院長

先ず基本的には、この病院で生まれた赤ちゃ んはおっぱいで育てる。このことは、妊婦の外 来で常に看護師さんあるいは医者が言い続けな いといけないと思う。妊娠しているときから、 なぜおっぱいが良いのかを知ってもらわなけれ ばならない。

病院ではもちろん、家に帰ってからも母乳で育てるようサポートする。

そのために、小児科、新生児ICU、産婦人科 の看護師の中に勉強会が出来ている。その人た ちを核にして、母乳推進運動を広げる。私は、 沖縄の子どもが最低1ヵ月間100%母乳だけで 育てることが出来れば、将来の生活習慣病が1 割は減ると思う。これは今まで出てきたデータ で予測できる。

私が思うのは、希な心臓病の方を助けて治し てあげたが、その人がファーストフードをガンガ ン食べて30代で生活習慣病になると、いったい 私たちは何をしてきたのかということになる。

確かに目の前にいる重症な患者さんを助ける のはストイックだし、格好良いが、それだけで は駄目だと思う。それ以外にもっと大多数の普 通に生まれた赤ちゃんたちが、しっかりおっぱ いをのんで、正しい食習慣をつけることは何よ りも大事だと思う。皆さんにも是非ご協力をお 願いしたい。

住宅新聞 徳氏

病院で生まれるお子さん達には母乳の指導を 行っていくということだが、大多数のお子さん は普通の病院で生まれる。そういったところと の連携も非常に大切だと思うが。

安次嶺院長

正しくその通りである。この病院だけでやっても大したことはない。だから私たちはここか ら発信していく。先ず我々がやって、それを沖 縄中の病院に広めていくことを考えている。例 えば周産期の勉強会や、沖縄新生児研究会、新 生児看護研究会等の専門家が集まる勉強会でも それを強力に広げて行きたいと思う。

玉井委員

今の沖縄の小児の問題点は夜間救急の問題だ と思う。それについて那覇市立病院の屋良先生 がいらっしゃっているので、是非今の現状と課 題、そしてこども病院を含めて今後あるべき姿 を先生にお伺いしたい。

屋良朝雄先生

那覇市立病院は8名のスタッフで3万までは いかないが、約2万5千人を診ている。全国で も恐らく3番以内には入るほどの救急患者を診 ている。新病院に期待していることはいくつか あるが、特に救急に関しては2万5千人を診る と疲弊するところがあるのでそれを軽減して頂きたい。初期救急と高度医療を両立することは かなり難しいと思う。最初から小児科医に診て もらいたいという親御さんの希望はかなり強い ものがあるので、恐らく18名のスタッフで初期 救急をしながら高度医療をするとなると苦しい と思う。そのため、僕自身助けてほしい反面、 初期救急は僕らが診るので、高度医療を頑張っ てほしいという矛盾した考えをもっている。

これからの高度医療と初期救急はどのように お考えなのか教えて頂きたい。

安次嶺院長

市立病院の負担を軽減するためにも、ある程 度患者さんの流れを変えることをしなくてはな らないと思う。先生がおっしゃるように軽い患 者さんでも大勢来られると相当に手がかかるか ら、重症の患者さんを診るのに疲弊する。

ただ言えることは、小児科の医者が17〜18 人いるが、研修医が少ない。だから中部病院に 比べると救急を診るパワーとしては、まだ弱い と思う。そのためしっかり教育された研修医が 力を発揮してくれればいいのだが、スタートに おいては、沢山の救急の患者さんが押し掛ける とうまく対応出来ない可能性がある。そういう 意味で、大きな新病院が出来たから、機械もす ごいから、だから何でもそこに行けば良いと県 民の方々に思われると私たちは荷が重い。

やはり力を100%発揮するまで2〜3年掛かる ことを考えていただきたい。

色んな病院からスタッフが集まって来るの で、一人一人の考えを一つの方向に纏めていく だけでも時間がかかると思う。

そういう点でも、那覇市立病院とは今後とも 連携しながらやっていきたいと思う。お互い協 力し合う事無しには成り立たないので、今後と もコミュニケーションを図っていきたいと思う。

週刊ほーむぷらざ 比嘉氏

これだけ大規模な病院で重症患者の方も沢山 いらっしゃるということで感染に対する対策も 重要になってくるかと思う。琉大病院では感染 対策室など専門的に対処していると思うが、新 病院では感染対策をどのように取り組まれるの かお教えいただきたい。

安次嶺院長

確かにこどもは感染症は多いし、抵抗力の弱 いお子さんもいる。そういう点で本当に病院で の感染対策はとても大事である。病棟が下と上 の2つに分かれている。個室も多くなっている。 大部屋は4人部屋となっている。実は、独立し た感染病棟はない。

精神科の隣に混合病棟があるので、感染した 患者さんは隔離してそこに入れることになる。 白血病の患者さん、免疫不全の患者さんは病棟 の個室に収容することになる。無菌室も一部あ るが数が少ないので、よっぽどの重症な患者さ んを収容することになる。感染対策は非常に大 事なことで我々も努力してやっていくつもりだ が、とにかく弱い患者さんが多いので、極力 様々な方法をとっていきたい。

下地副院長

現在でも、院長を委員長とする感染委員会が ある。新病院では建物の設計の段階で、このこ とを気にしながら設計している。40%が個室に なっている。4人部屋もそれぞれが個室のよう な造りになっている。SARS、第1種感染症などに対しては4床の完全無菌室ができている。そ のような対策を立てている。

琉球新報 関戸氏

こども病院ということなので、これだけ高度 であるので出産を考えるお母さんはこども病院 で産めば安心だと考え、この病院で出産を考え る方も多いと思う。産婦人科の体制というか、 いろんな産婦人科がカンガルーケアや母子同 室、3D4D等の特徴を謳っているが、この病院 の特色を教えて頂きたい。

安次嶺院長

産婦人科医が全国的に非常に不足していて人 を集めるのが大変だが、この病院は8人定員で 今6人の目途がたっている。後期研修医で2人 いるので今後育ってくる可能性はある。今のままでは十分とは言えない。異常分娩だけじゃな くて正常な分娩もある程度受けることは出来る と思う。例えば中部病院のように周産期センタ ーではお産が600例ぐらいあると思う。その内 かなりの部分は異常ですが、正常なお産も当然 入っている。産科の力をフルに発揮出来る状態 にはないが、かなりの程度まで診れると思う。 この病院は異常なお産については送ってもらう 側なので、そこに力を注ぐことになるが、一部 正常なお産も診ることになる。

當山副会長

この病院のことで必ず問題にあがるのは、二 次、三次の患者さんだけを特化して診るのか、 あるいは風邪でもなんでも診るのかという議論 になる。私は疲弊するだけだから、特化した方 が良いと言っているが、来る患者さんを断るわ けにも行かないという意見も強くある。しかし ながら、県民の方々にはこのことを十分にご理 解いただかなければ、高度で優秀な医療が出来 ないというのが医療の状況であるし、そのこと が患者さんのためになると思っている。

その後、懇親会に移り、終始なごやかな内に 終了した。